デザイン講師として日々学生を指導する中で、セリフ体について「なんとなく知っているけど使いこなせない」という声をよく耳にします。この記事ではセリフ体とは何かという基本から、ローマン体との関係、サンセリフ体との違い、セリフ体の代表的な6種類、さらにセリフ(飾り部分)の形状による分類、最後に書体選びのコツと活用例までを解説します。読み終えれば、皆さんがセリフ体を自信を持って使いこなせるようになるはずです。

セリフ体とは何か

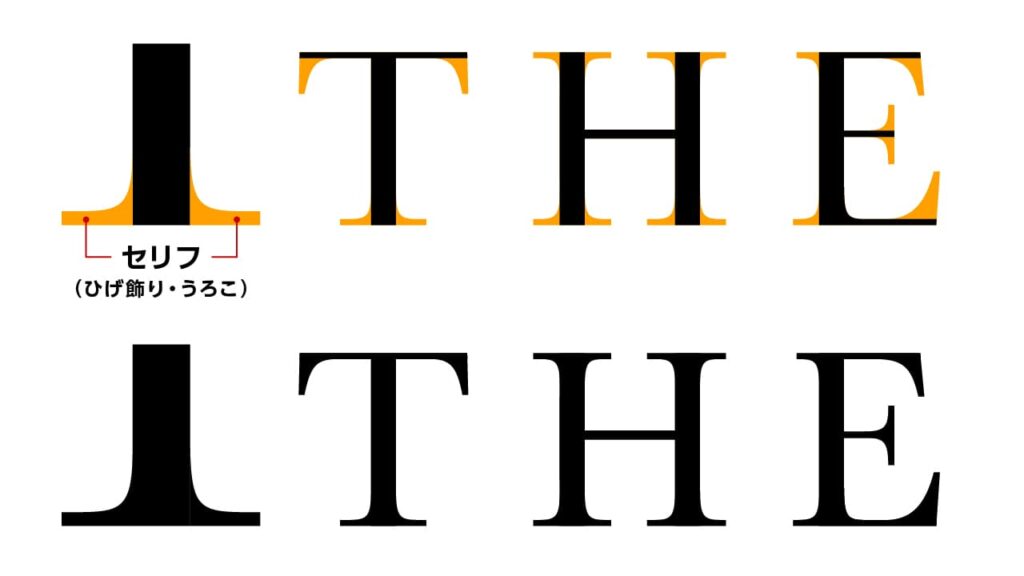

セリフ体とは、文字のストローク(線)の端に「セリフ」と呼ばれる線状または長方形状の小さな装飾が付いた欧文書体のことです。たとえば大文字の「T」や「E」の端にあるひげ飾りやうろことも呼ばれる部分がセリフです。その起源は古代ローマの石碑に刻まれた文字と言われており、そこから派生した活字書体であることからローマン体(Roman typeface)とも呼ばれます。

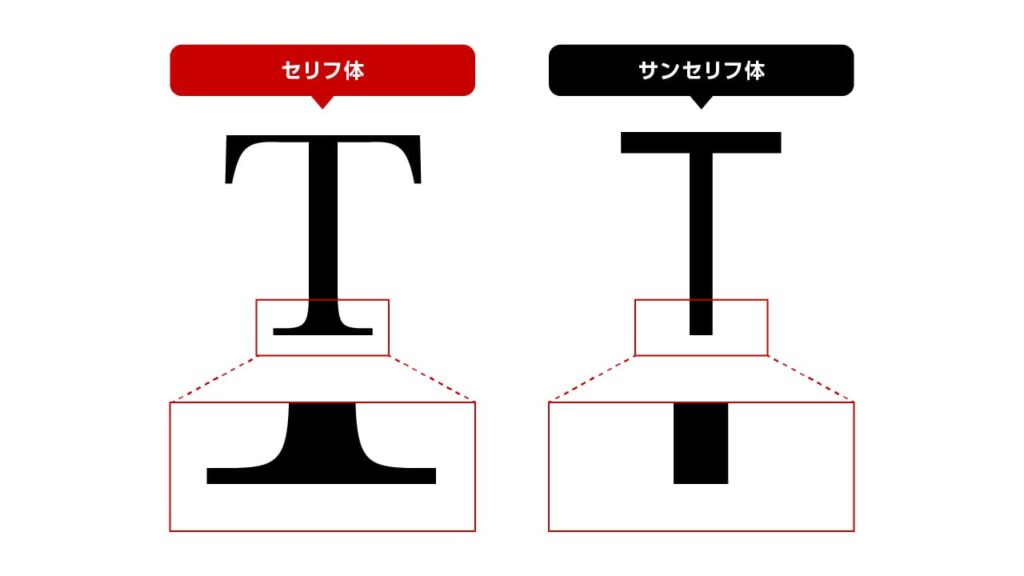

セリフ体の最大の特徴は、縦画と横画で太さが異なるメリハリのあるデザインにあります。これは日本語フォントでいう明朝体に近い感覚で、文字に伝統的で端正な雰囲気を与えます。細い横画が生む余白とセリフの効果によって可読性が高く、長文をじっくり読ませたい場合に適した書体とされています。実際、小説や新聞などの本文でセリフ体が多用されてきたのは、読み手の目が疲れにくく文章に集中しやすいという経験則があるからです。逆に、文字にセリフ装飾が一切付いていない書体はサンセリフ体(Sans-serif)と呼ばれます(「サン」はフランス語で“〜が無い”の意)。こちらは日本語ではゴシック体に相当し、現代では後述するようにWEBやモバイルでも広く使われています。

セリフ体とサンセリフ体の違い

セリフ体とサンセリフ体では、デザイン上の印象も使い所も大きく異なります。セリフ体は筆で書いた文字の名残を感じさせるような人間味や温かみが特徴で、「クラシック」「伝統的」といった落ち着いた印象を与えやすい書体です。特に初期のセリフ体(後述するオールドスタイル以前の書体)には手書きの雰囲気が色濃く残っており、日本語の明朝体にも通じるクラシカルなニュアンスを感じるでしょう。

一方で、セリフ体の中でも後期に登場したものにはストロークの太さが均一で幾何学的なデザインのもの(いわゆるディド系モダンローマンなど)もあり、そうした書体からは洗練されたモダンな印象を受けるものもあります。総じて言えば、セリフ体は信頼感や格式、エレガントさを表現したい場面に向くと言えるでしょう。

これに対してサンセリフ体は、余計な装飾がなく線幅も均一なためクリーンでモダン、カジュアルな印象を与えます。文字の形状がはっきりしている分、遠くから見たり瞬間的にパッと目にしたりする場合でも判読しやすいという長所があります。そのため誕生当初のサンセリフ体は主に広告の見出しや看板などに使われ、受け手に強いインパクトを与える用途で重宝されました。実際、シンプルなサンセリフ体の文字はポスターやプレゼン資料で力強くダイレクトな印象を残しやすいと言われます。

一方で長文になると単調に感じられたり視線の誘導が弱かったりするため、紙にびっしりと文章を組むような場合はセリフ体に比べて読ませる力が劣るとも言われます。ただ近年ではディスプレイの高精細化もあり、Webサイトや電子書籍の本文にサンセリフ体が使われる例も増えてきました。まとめると、「しっかり読ませたい文章」にはセリフ体が効果的であり、「素早く伝えたいテキスト」やロゴ・サインなど視認性重視の場面ではサンセリフ体が向いていると言えるでしょう。

セリフ体とローマン体は一緒?

「ローマン体」という言葉は文脈によって指す内容が異なるため少々紛らわしいですが、基本的には前述の通り「セリフのある欧文書体=ローマン体」と考えて差し支えありません。欧文書体の分類では、大きく「セリフ体(有セリフ)」「サンセリフ体(無セリフ)」「スクリプト体(筆記体)」「デコラティブ体(装飾的な特殊書体)」の4つに分けられます。このうちセリフ体(ローマン体)はAntiqua(アンティカ)とも呼ばれ、サンセリフ体はGrotesque(グロテスク)またはGothic(ゴシック)と呼ばれることもあります。つまりセリフ体=ローマン体、サンセリフ体=ゴシック体(欧米では「グロテスク体」とも)と覚えておくと良いでしょう。

※デコラティブ体はディスプレイ体とも言われます。

ただしタイポグラフィの専門用語として「ローマン体」は斜体(イタリック)に対して垂直に立った正体活字を指す場合もあります。歴史的には、活版印刷が発明された頃に当時主流だったブラックレター(黒文字書体)に対し、古代ローマ風の書体(ローマン体)が登場したという経緯があります。そのため「ローマン対ゴシック」といった場合、ローマン体=セリフを持つ明朝的書体、ゴシック=セリフのないサンセリフ書体と捉えればOKです。

整理すると、セリフ体(ローマン体)はアルファベットの伝統的な本文用書体全般を指す言葉であり、セリフの形状や時代様式によってさらに細かいカテゴリーに分類されます。次章では、その代表的な種類について見ていきましょう。

セリフ体の代表的な6種類 ─ 歴史とデザインの系統

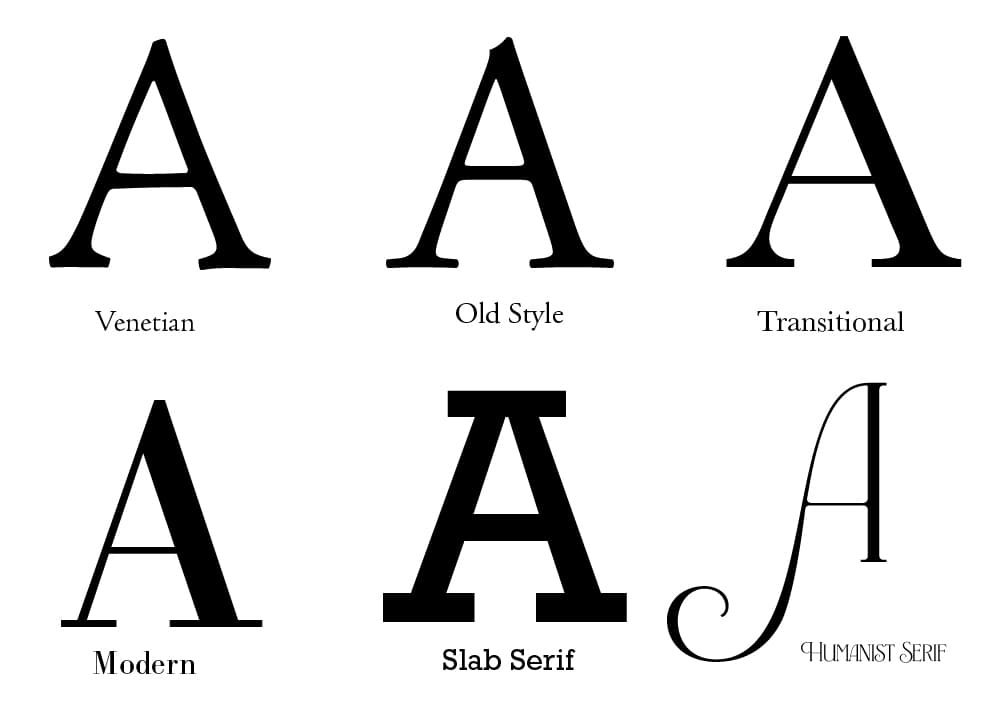

セリフ体のデザインは活版印刷の歴史とともに少しずつ変遷しており、時代ごとに異なる特徴を持つ書体が生まれてきました。ここでは欧文セリフ書体の代表的な6つの系統を紹介します。それぞれ生まれた時代背景とデザイン上の特徴を押さえることで、新しい書体を目にしたとき「これは○○系だな」と見分けられるようになります。

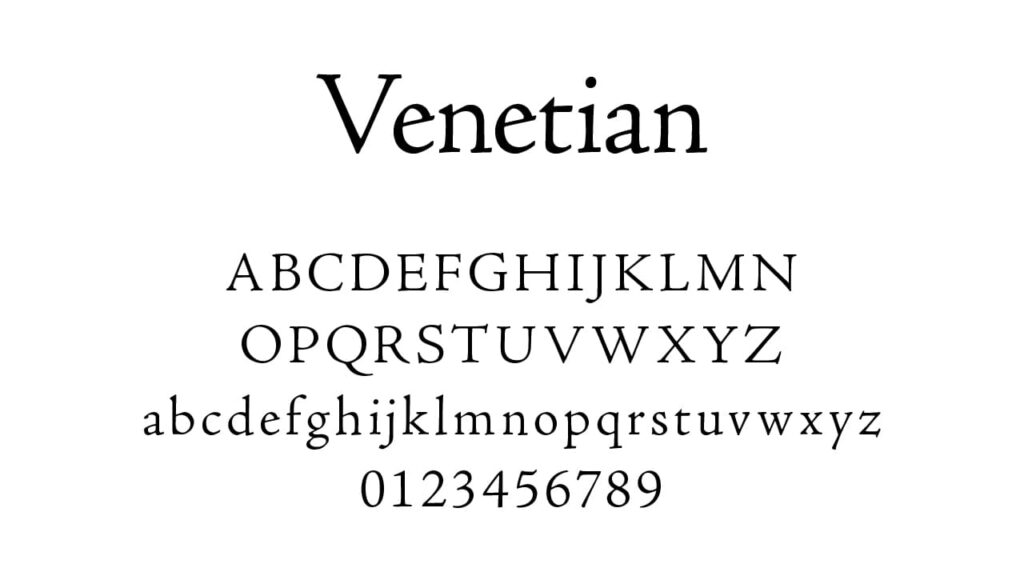

ヴェネチアン(Venetian)

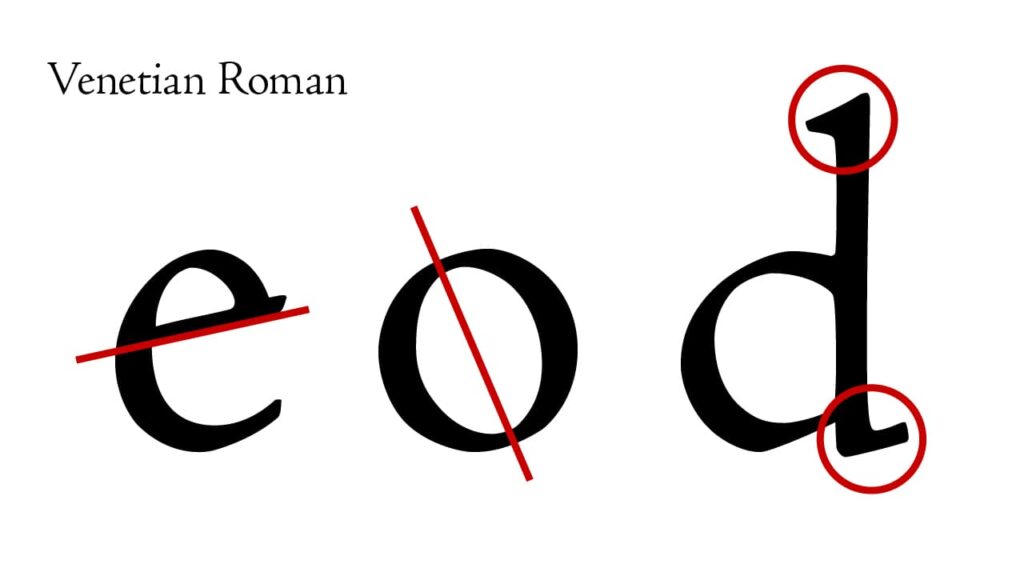

15世紀後半に誕生した最古級のローマン体です。イタリア・ヴェネチアで生み出されたことからこの名で呼ばれます。特徴は手書きの筆記体に近い骨格を持つ点です。

小文字 e のバーが右上がりに傾き、o の字形の軸(アクシス)は大きく左に傾いています。セリフは斜め方向に伸びたブラケット(三日月)状で、全体的に筆跡のような優しい印象です。ストロークの太さのコントラストは弱めで、活字化された当初の印刷物からは手書き文字の雰囲気が色濃く感じられます。

- Adobe Jenson(ジェンソン)

- Centaur(センチュール)

オールドスタイル(Old Style)

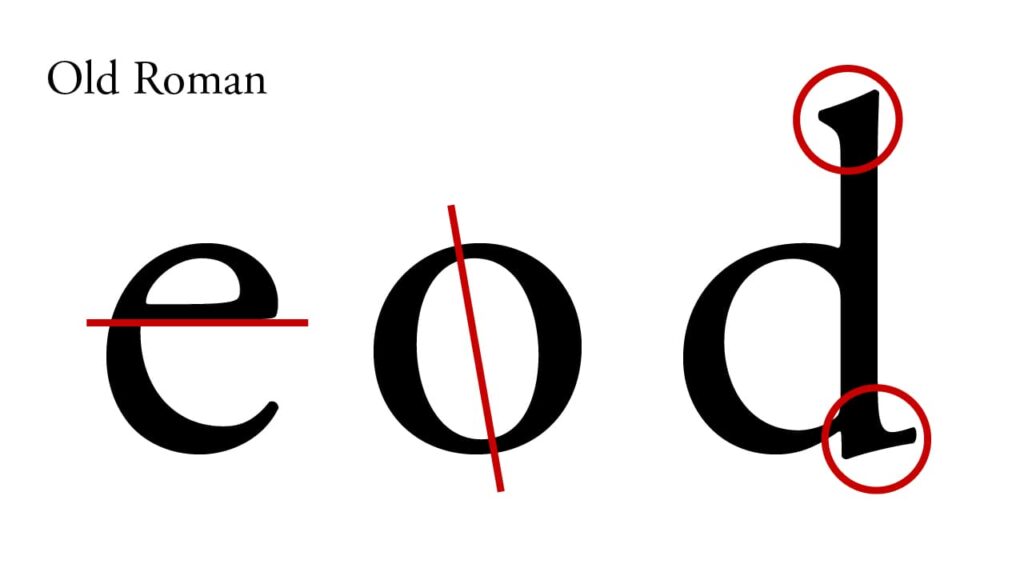

16〜17世紀にかけてヴェネチアンを洗練・改良して生まれ、18世紀まで広く普及したセリフ体です。「旧式ローマン体」とも呼ばれます。ヴェネチアンと比べて筆記体的なクセが弱まり、デザインに上品さと安定感が増しました。

小文字 e のバーは水平になり、 o の軸傾きもヴェネチアンより小さくなっています。ストロークの強弱コントラストは依然控えめですがヴェネチアンよりは大きく、セリフはなだらかなブラケット形状で文字に馴染んでいます。古典的で読みやすく、印刷物の本文組みに理想的なスタイルです。

- Garamond(ガラモン/ギャラモン)

- Caslon(キャスロン/カスロン/ギャスロン)

トランジショナル(Transitional)

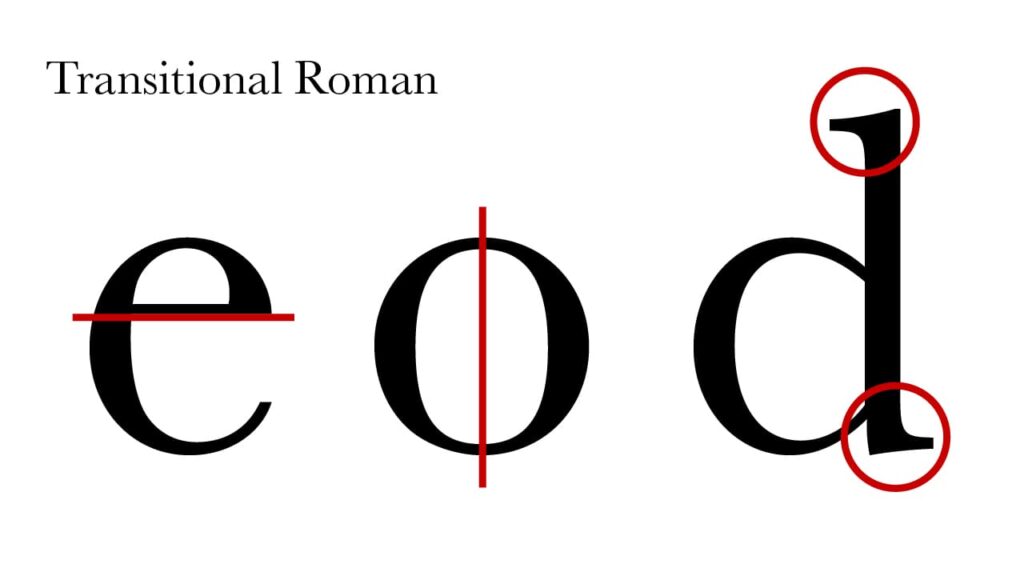

18世紀中頃、旧式から近代的な書体へと移行する過渡期(Transitional)に登場したセリフ体です。オールドスタイルと後述のモダン・ディド体の中間に位置するためこの名があります。デザイン上の特徴はより均整の取れた幾何学的プロポーションです。

oの軸はほぼ垂直になり(若干の傾きが残ることもあります)、eのバーは完全に水平です。ストロークのコントラストはさらに強まり、太い線と細い線の差がはっきりしてきます。セリフは依然としてブラケット状ですが、傾斜はゆるく水平に近づきました。全体としてシャープで近代的な印象を与える書体です。

- Baskerville(バスカヴィル/バスカーヴィル)

- Times New Roman(タイムズニューローマン)

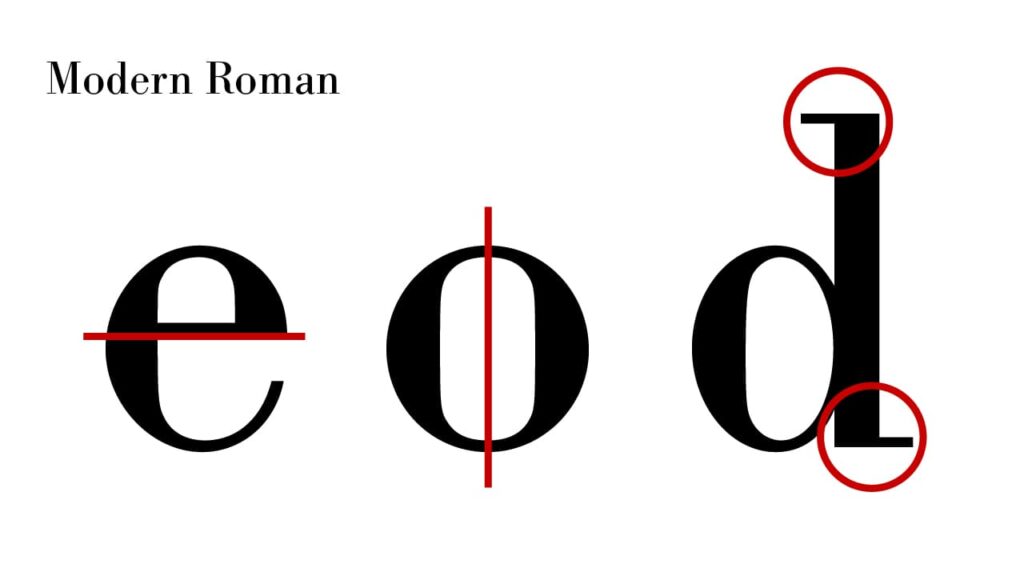

モダン(Modern)

18世紀後半〜19世紀初頭にかけて生まれた、極めて洗練された現代的(当時)ローマン体です。フランスのディド家(Didot)やイタリアのボドニ(Bodoni)らによって完成されたことからディド体とも呼ばれます。印刷技術の飛躍的向上により極細の線が再現できるようになったため、ストロークの太い部分と細い部分の差が極端に大きくなったのが最大の特徴です。

セリフはヘアラインのように細い直線になり(ブラケットの曲線は消滅)、oなど曲線部の輪郭も幾何学的に整然としています。結果、生真面目なまでに端正で高級感のある雰囲気を醸し出します。印字面でのインパクトは非常に強いですが、細い線は小さいサイズだと視認しづらいため本文向きではなく、大見出しやタイトルなどディスプレイ用途に適しています。

- Bodoni(ボドニ)

- Didot(ディド)

スラブセリフ(Slab Serif)

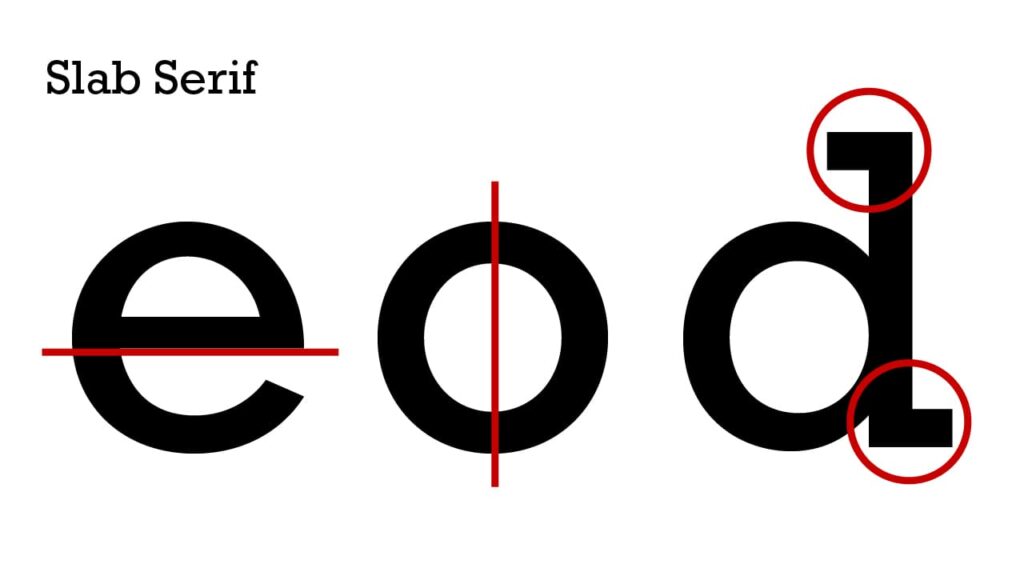

19世紀初頭、産業革命期に登場したセリフ体です。広告や見出し向けに、大胆で視認性の高い書体が求められたことから誕生しました。

特徴は幾何学的で力強い骨格にあり、小文字 e のバーは水平で、o の字形の軸(アクシス)は垂直です。セリフは角ばった直線で構成され、太さはストロークとほぼ同等。ブラケット(曲線的な接続部)はなく、直角で接合されるのが一般的です。ストロークの太さに大きなコントラストはなく、全体的に均一でどっしりとした安定感があります。実用性と視覚的インパクトを兼ね備えており、タイプライター体やポスター、新聞の見出しなどでよく使用されます。

- Rockwell(ロックウェル)

- Clarendon(クラレンドン)

- Courier(クーリエ)

ヒューマニスト・セリフ(Humanist Serif)

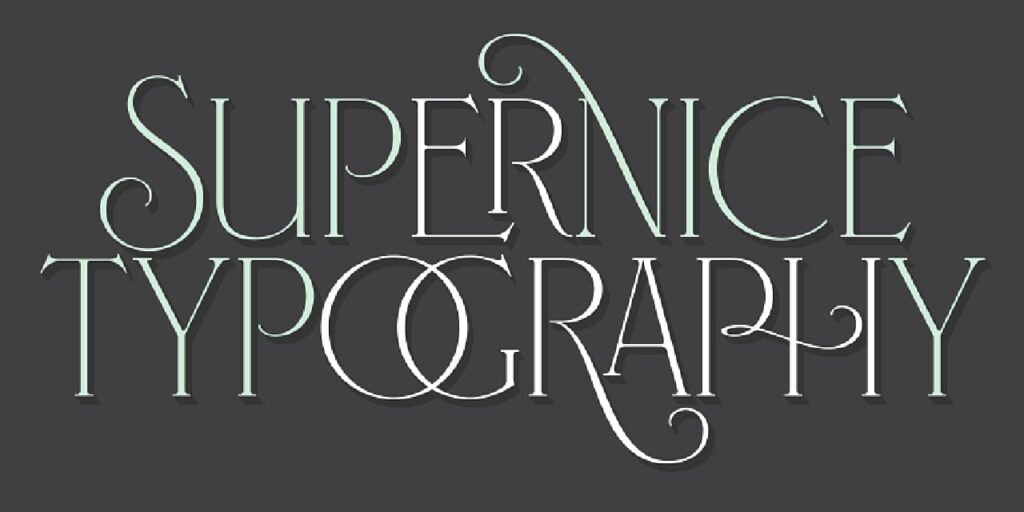

近年、Webやグラフィックデザインの分野において注目されているセリフ体に、「ヒューマニスト・セリフ」と呼ばれる新しい系統が登場しています。これは厳密な分類ではなく、デザイナーの間で便宜的に用いられている呼称ですが、従来のヒューマニスト・セリフに比べて装飾性が強く、やや異質な印象を与えることから、私はこれを「モダン・ヒューマニスト・セリフ」と呼ぶようにしています。

この書体の特徴は、カリグラフィー(西洋書道)の筆致を想起させる有機的な骨格と、モダンローマンほど極端ではない適度な線幅のコントラストにあり、クラシックな佇まいを残しつつ、現代的な緩やかさや遊び心を加味している点が魅力です。そのため、高級感と親しみやすさを同時に表現できる書体として評価されており、近年ではタイトルやロゴにこのセリフ体を用い、小さな本文にはサンセリフ体を組み合わせるといったタイポグラフィの手法も多く見られるようになっています。

Adobe Fontsで使用できる、それっぽい書体を紹介しておきます。

Fleur

Operetta

Norman Stencil

ヒューマニストセリフ体は、15世紀のルネサンス期において、イタリアのヒューマニストたちが用いた手書き文字を基に開発された書体です。この書体は、斜めの軸や低いコントラスト、広いカウンター(文字の内部空間)などの特徴を持ち、人間味のある有機的な形状が特徴です。これらの特性により、温かみと可読性が高く、長文の本文に適しています。

代表的な書体には、ニコラ・ジェンソンによる「Jenson」や、ブルース・ロジャースによる「Centaur」などがあります。これらの書体は、後に「オールドスタイル(Old Style)」と呼ばれる書体群の原型となりました。ヒューマニストセリフ体は、セリフ書体の歴史的な起源でありながら、現代においても再解釈され、進化を遂げています。

セリフ(飾り部分)の種類 ─ 3つの形状とその特徴

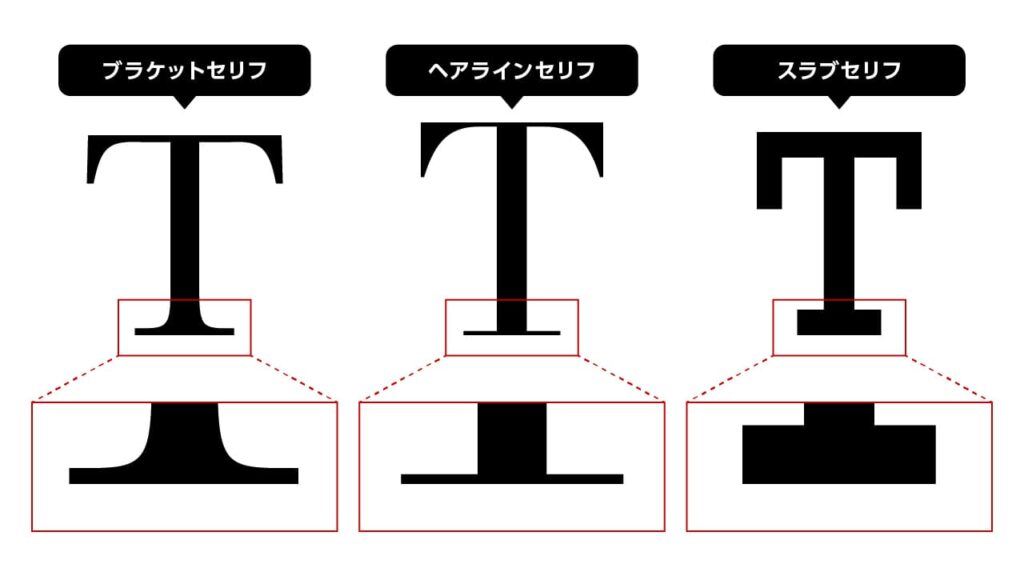

続いて、セリフ体の「セリフ」そのものの形状による分類についても触れておきましょう。セリフ体の文字先端の飾りには代表的に3種類の形があり、それぞれデザイン上の印象に違いを生み出します。

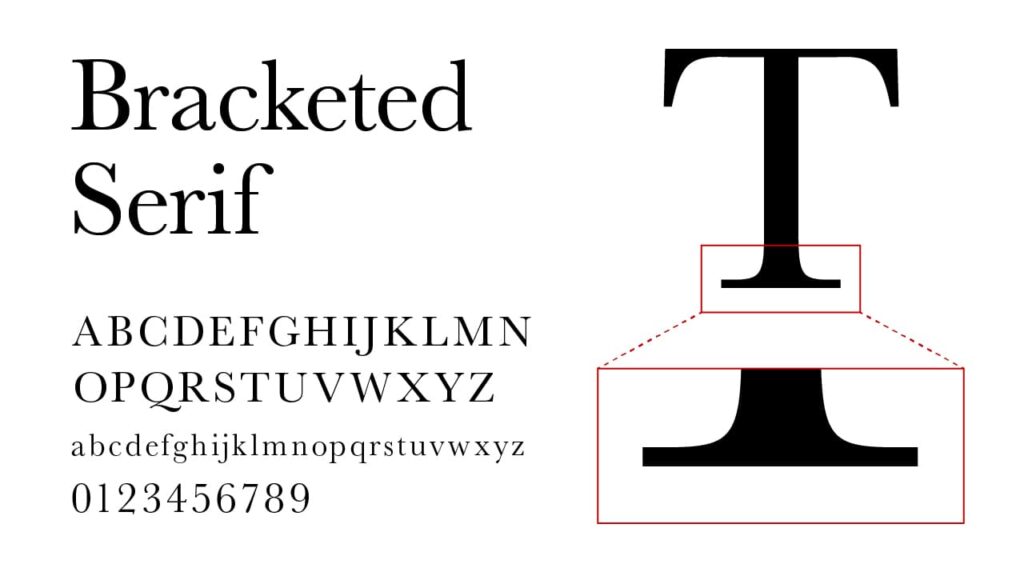

ブラケットセリフ (Bracketed serif)

セリフと主線の接合部が緩やかな曲線で繋がっているタイプのセリフです。bracket とは「かっこ」「腕木」という意味で、セリフが文字の線と滑らかな三角形状に繋がるさまを指します。筆で描いたような柔らかさ・温かみが感じられ、最もオーソドックスで読みやすい印象を与えます。古典的なセリフ体の多くはブラケットセリフを採用しています。

ヘアラインセリフ (Hairline serif)

hairline の名のとおり髪の毛のように細い直線状のセリフです。セリフと主線が角で直角につながる形状で、装飾性が控えめなぶんシャープでモダンな印象を与えます。ディド系のモダンローマンなど、18~19世紀以降の洗練された書体に多く見られるタイプです。ブラケット型と比べるとエッジが立っており、タイポグラフィ全体を引き締める効果があります。

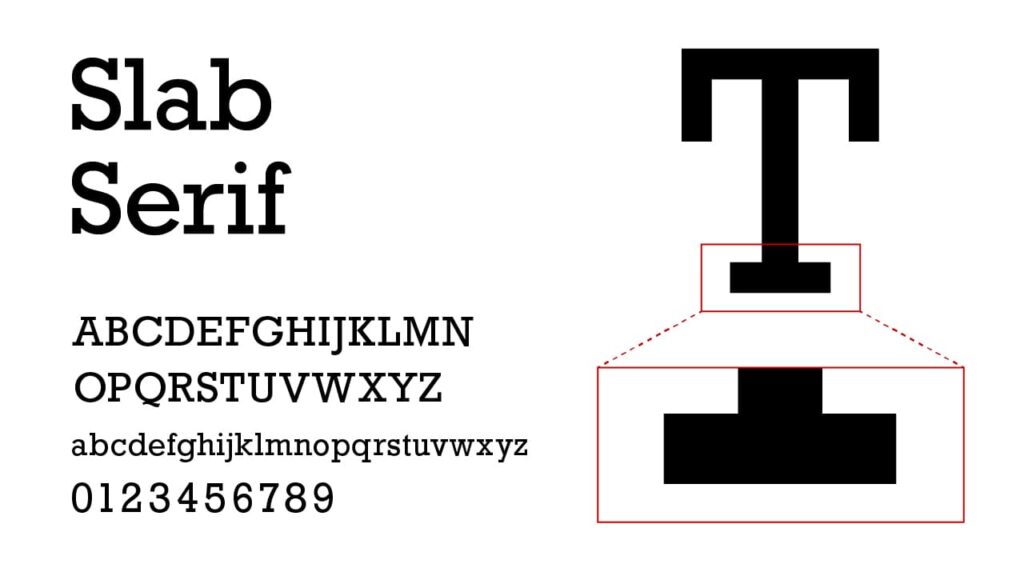

スラブセリフ (Slab serif)

前項でも説明した通り、主線と同等かそれ以上に太い四角形のセリフです。その名のとおり平たい石板のように角ばった形状で、文字の先端がはっきり主張されます。太くどっしりとしたセリフは安定感・重厚感を生み、文字そのものの存在感を強める効果があります。スラブセリフ体(エジプシャン体)の代表であるRockwellなどはこのタイプで、新聞の見出しやポスター、タイトルロゴなど力強さを出したい場面によく使われます。

書体選びのヒントとデザイン活用例

最後に、実際のデザインでセリフ体を上手に使うためのコツをいくつか紹介します。場面ごとの書体選びのポイントや、初心者が陥りがちな疑問に対するヒントをまとめました。

まとめ

セリフ体を知ることは、「伝わる文字」を選ぶ力につながる

セリフ体は、装飾的で美しいだけでなく、読む人の視線を導く力や、デザインに信頼感や落ち着きを与える力を持っています。それぞれの歴史やスタイルを知ることで、「なんとなく選ぶ」から「意味を持って選ぶ」デザインへと一歩進むことができます。

- セリフ体とローマン体、サンセリフ体の関係を理解する

- 6つの代表的なセリフ体の違いを把握する

- セリフの形(ブラケット・ヘアライン・スラブ)の印象を読み解く

- ヒューマニスト系など、近年のトレンドも押さえておく

フォントは、「見せる」ためだけでなく「伝える」ための道具です。

セリフ体をうまく活かせるようになれば、あなたのデザインに深みと説得力が加わるはずです。

次にデザインを組むとき、ぜひ「この印象を伝えるには、どのセリフ体が合うだろう?」と考えてみてください。きっと、書体選びが今までよりもっと楽しくなるはずです。

コメント