Photoshopで学ぶ「色補正の基本」

写真の編集で、「なんか黄色い…」「全体的に青っぽい…」と感じたことはありませんか?その原因は、照明環境やホワイトバランスが合わずに起こる「色かぶり」です。

色補正は、写真加工やデザインにおいて“最初に身につけたい基本スキル”のひとつ。今回は、Photoshopで色を補正する前に知っておきたい「色の仕組み」と「補色を使った補正の考え方」をまとめて解説します。初心者でも理解しやすい内容になっているので、ぜひ参考にしてください。

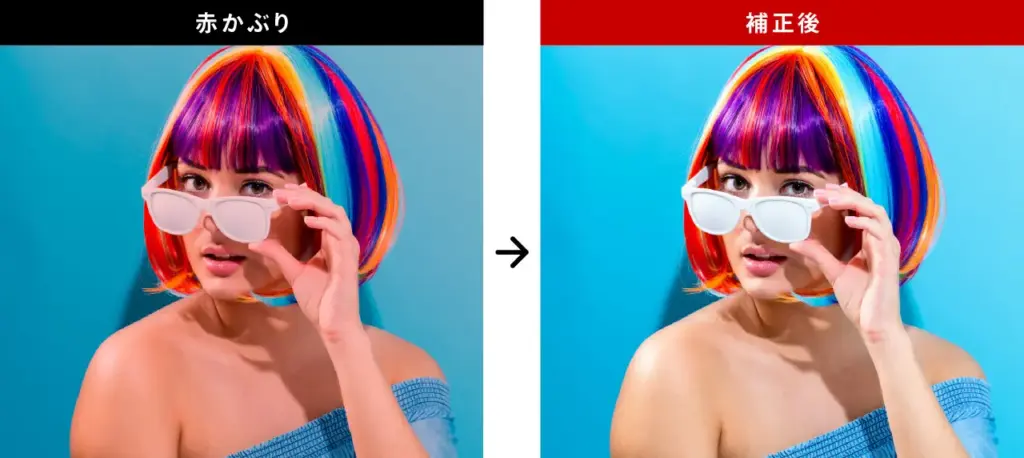

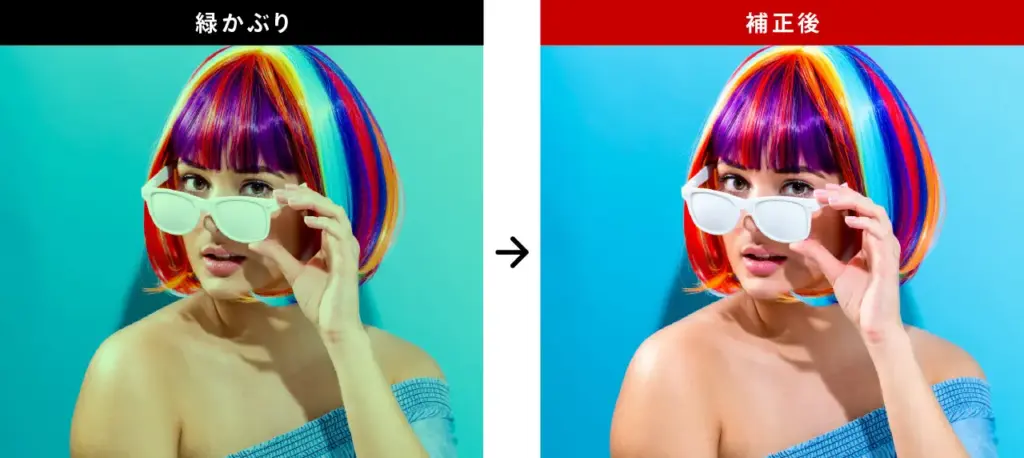

色かぶりとは?

色かぶりとは、画像全体に特定の色がかかってしまい、本来の色が正しく再現されない状態のことです。

例としては、

白い部分を見ると、どの色がかぶっているか判断しやすくなります。

色かぶりは写真の印象を大きく左右します。人物の肌がくすんだり、料理がまずそうに見えたりするため、補正の必要性が高いポイントです。

色補正の前に知っておきたい「色の仕組み」

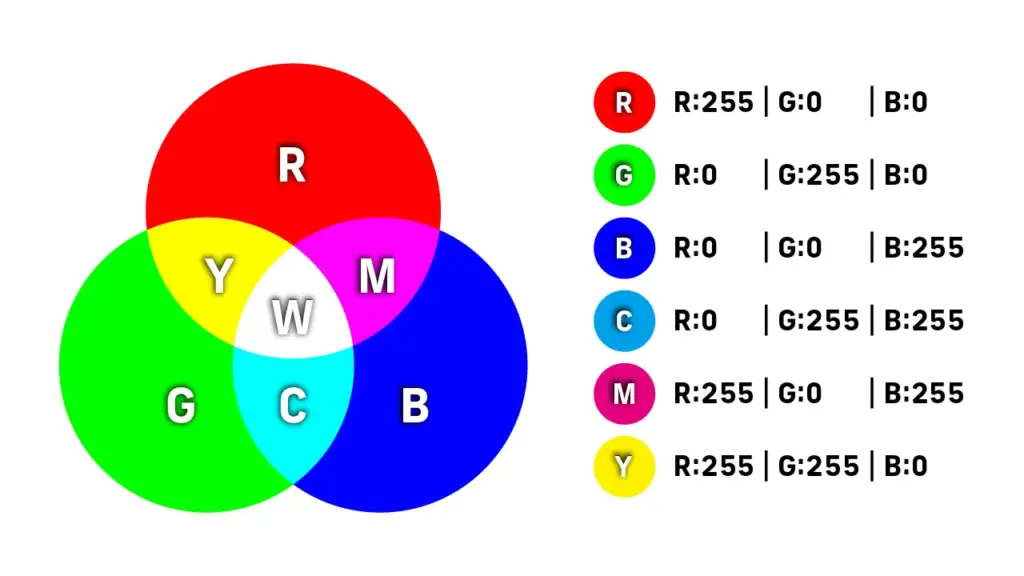

色かぶりを直すには、「どの色を足すと、どの色が減るのか」この関係性を理解しておくことが大事です。ここでは、初心者がつまずきやすい「加法混色(RGB)」と「減法混色(CMYK)」の違いを整理していきます。

加法混色(RGB)とは?

RGBは、光の三原色レッド・グリーン・ブルーを組み合わせて色を作る仕組みです。モニター(PC・スマホ・TV)はすべてRGBで表示されています。

例えば「青かぶり」を直す場合、

補色であるイエロー(=レッド+グリーン)を足すことでバランスが取れます。なぜ補色を足すとバランスがとれるかは、このあと説明する「補色」の内容をご覧ください。

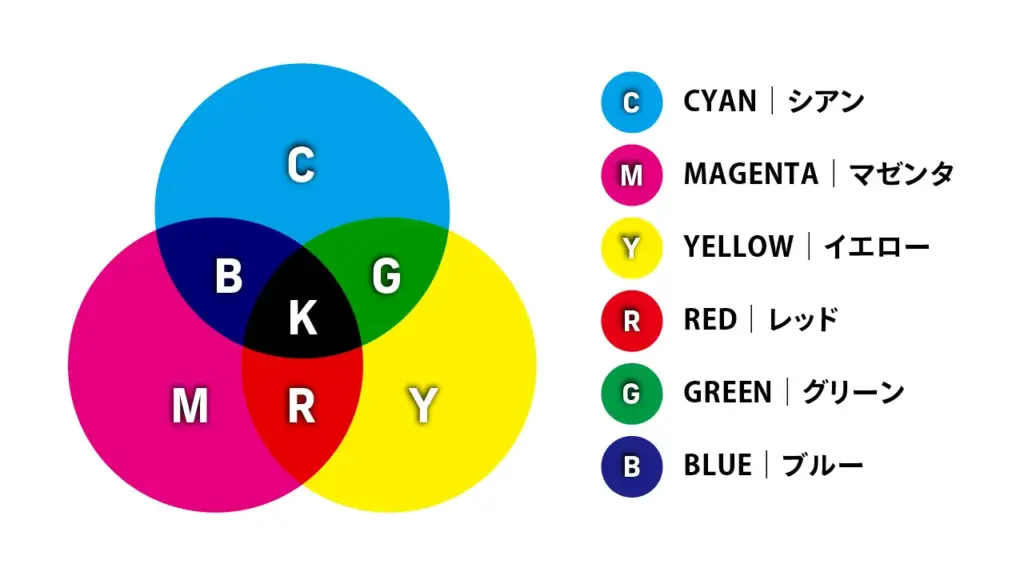

減法混色(CMYK)とは?

CMYKは、印刷に使われるシアン・マゼンタ・イエロー・ブラック(K)の混色です。

なぜ黒なのにKなの?と思う方も多いと思います。

Kは「Key Plate(キープレート)」の略で、印刷での黒色版を意味します。ブラックのBにしなかったのは、RGBの“B(ブルー)”と混同しないためだと言われています。諸説あるので、気になる方はぜひ調べてみてください。

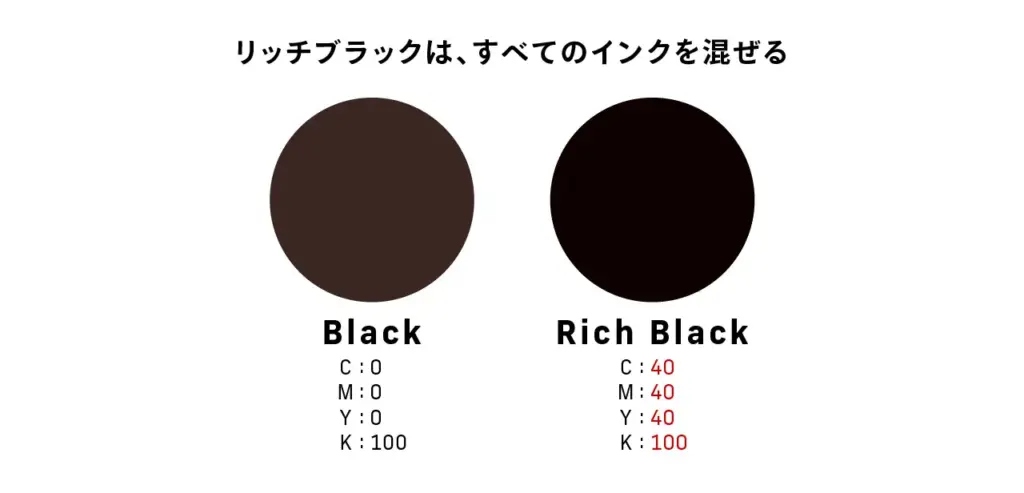

印刷の黒には「リッチブラック」という考え方があります。

K100%だけだと少し薄く見えるため、K100%に加えてCMYをそれぞれ40%ほど混ぜると、深みのある黒になります。ただし、インクの量を増やしすぎると紙がびちゃびちゃになるので注意が必要です。

雑誌印刷などでは、インク総量を「320%以下」に制限するルールがあります。ちなみに、人間の目では黒の差はほとんど見分けられません。リッチブラックを使うときは、「意図的な演出」がある場合のみにしましょう。

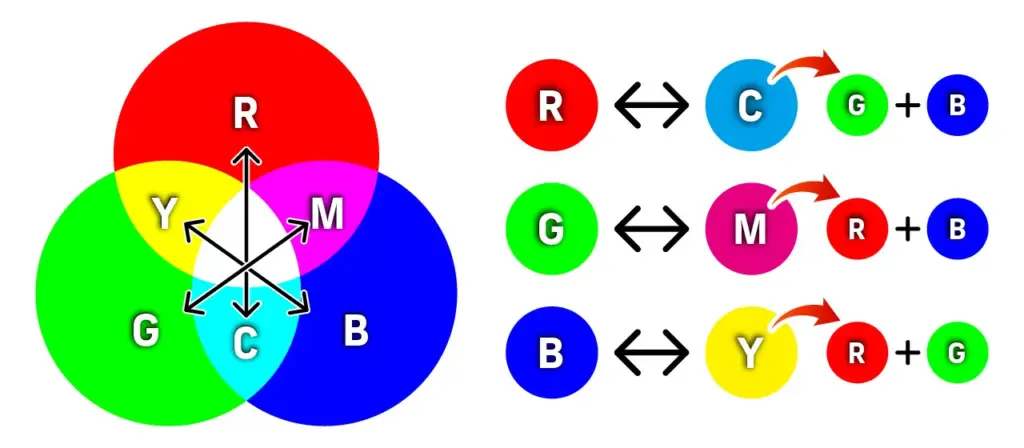

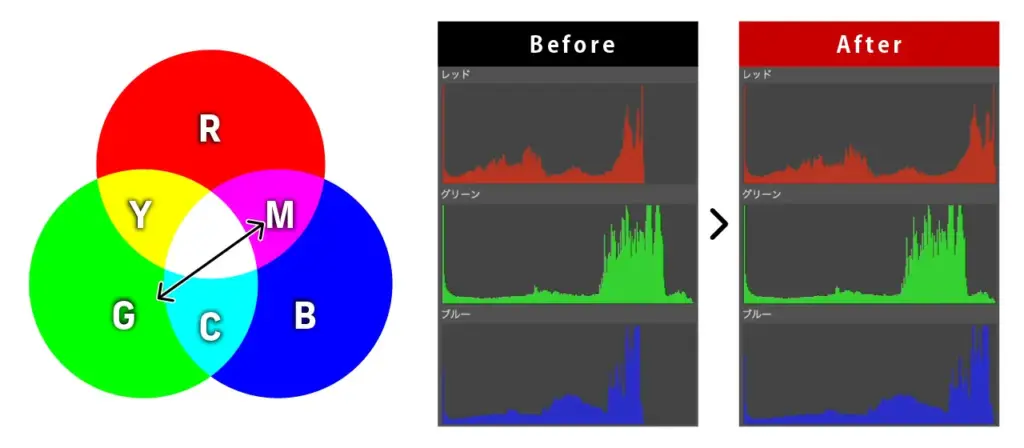

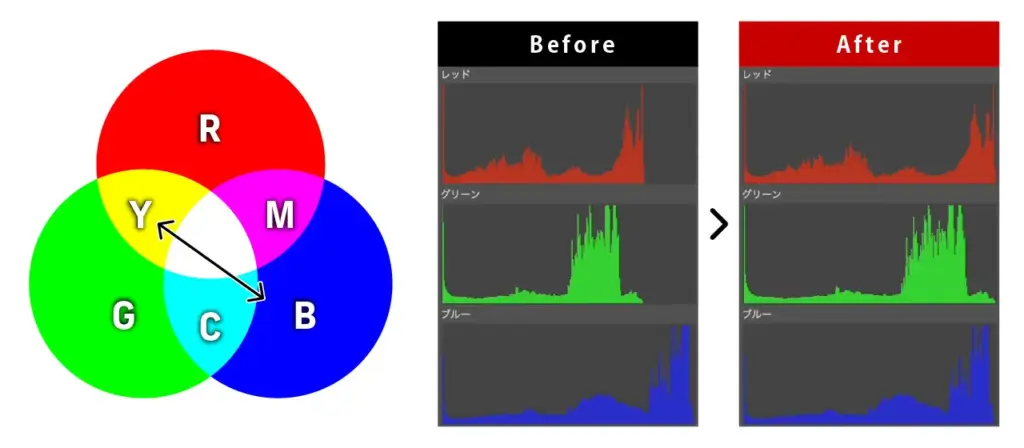

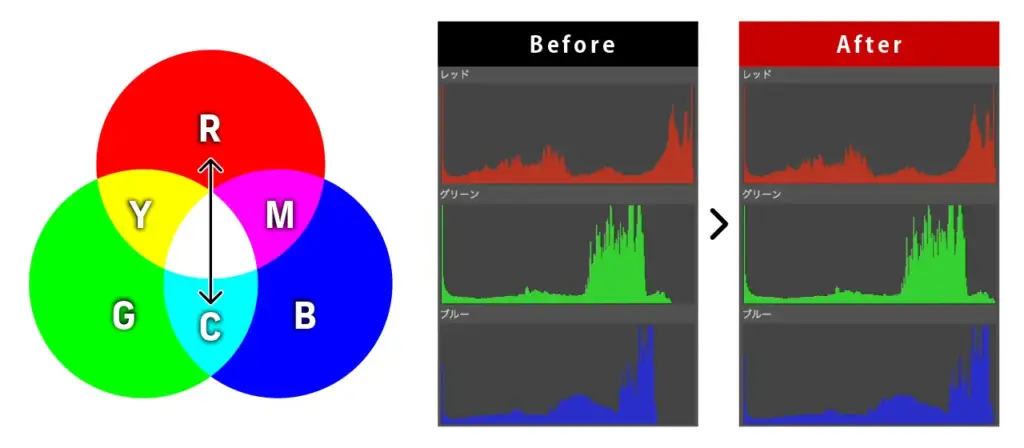

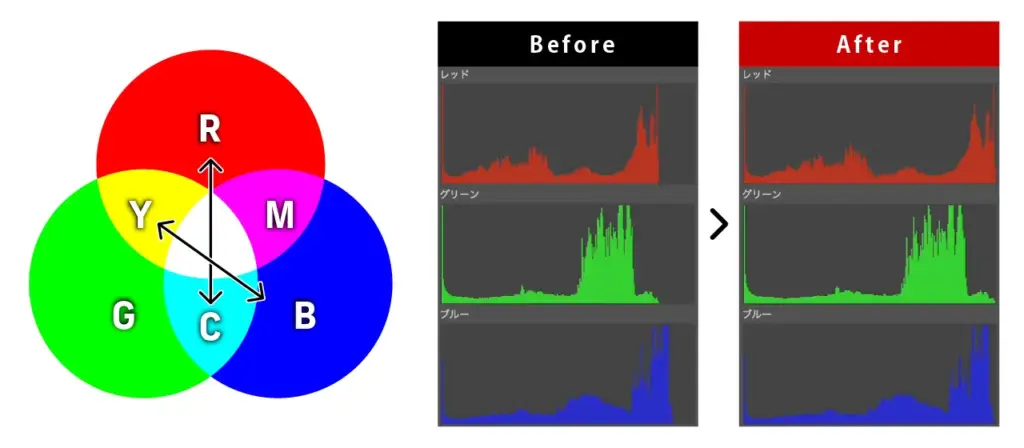

補色の関係を覚えよう

色補正でもっとも重要なのが「補色」です。

補色とは、色相環で反対側にある色同士のこと。

補色同士は混ぜると無彩色(白や黒)になる関係にあります。

この関係を知っていると、「かぶっている色の反対の色を足す=正しい色に近づく」という理屈が理解しやすくなります。

補色を使った色かぶり補正の考え方

たとえば「赤かぶり」を例にすると、赤の補色はシアン。つまり「レッドが強い → グリーン+ブルーが足りていない」ということになります。

Photoshopのレベル補正では、グリーンとブルーのチャンネルを調整することで自然な色味に戻すことができます。

補正の考え方は次の通りです。

赤かぶり

→ 補色はシアン(=グリーン+ブルー)

→ グリーンとブルーを持ち上げる

緑かぶり

→ 補色はマゼンタ(=レッド+ブルー)

→ レッドとブルーを調整

青かぶり

→ 補色はイエロー(=レッド+グリーン)

→ レッドとグリーンを調整

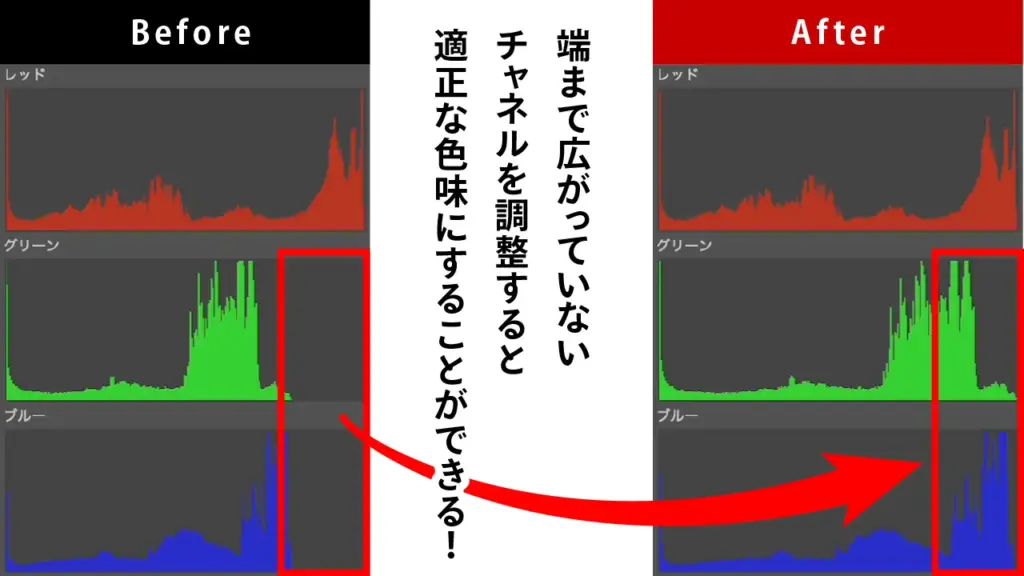

混ざっている色がわからない時は「ヒストグラム」で見る

目視だけでは判断しづらい色かぶりもあります。

そんな時に頼りになるのが「ヒストグラム」です。

各チャンネルを確認し、不足している部分を補うように調整していきます。

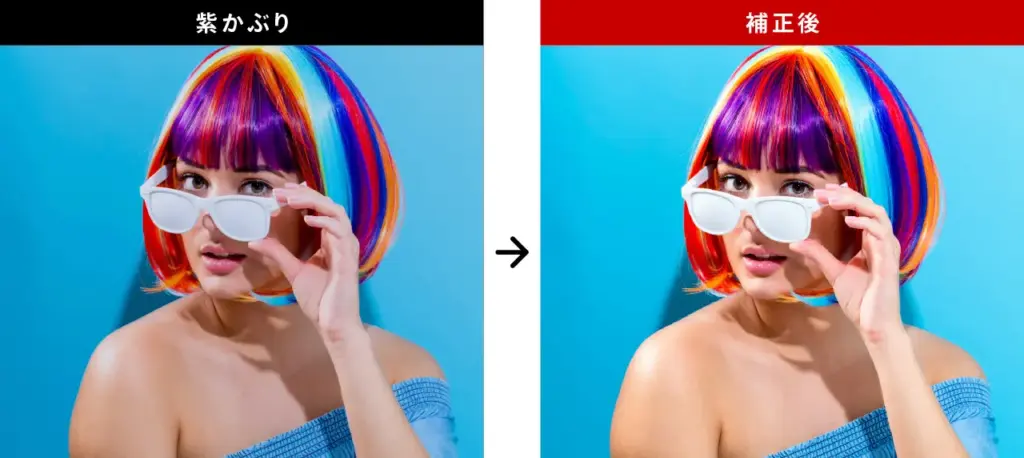

オレンジかぶり

→ レッドが強い → グリーン+ブルーを補正

紫かぶり

→ レッド+ブルーが強い → すべてのチャンネルを微調整

ハイライトが失われている場合

→ ハイライトのスライダーを右端の山の位置まで寄せて階調を復活

補色だけでなく「階調のバランス」も色補正には欠かせません。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

色かぶりの補正は、補色の関係を理解しておくと、ぐっと扱いやすくなります。もし補色の組み合わせを忘れてしまったり、どの色が足りていないのか判断が難しい場合は、迷わずヒストグラムを確認して調整してみてください。ただし、色補正に「これが絶対正しい」という正解はありません。色や階調が均一に整っている状態がゴールではなく、最終的には作品のイメージや目的に合う色づくりが大切です。世界観に合った色味を狙って調整し、あなたが伝えたい雰囲気に近づけていきましょう。

YouTube動画の紹介

この記事の内容は、YouTubeでもわかりやすく解説しています。

画面操作を見ながら学びたい方は、ぜひあわせてチェックしてみてください。

コメント