デザイナーを目指す皆さん、ポートフォリオはデジタルだけでなく、紙で印刷することも大切です。紙にすることでレイアウトや色、質感まで考え抜いた「伝わるデザイン」を磨くことができます。このブログでは、初めて印刷に挑戦する人に向けて、準備や注意点をわかりやすくまとめています。ぜひ印刷にも挑戦してみてください。

ポートフォリオは印刷するべきか?

ポートフォリオを印刷する必要性

近年、デザイナーのポートフォリオはPDFデータやWebサイトなどデジタル形式が主流になってきています。企業の一次選考では履歴書と併せてポートフォリオもデータ提出を求められるケースが増え、紙のポートフォリオ提出を指定する企業は以前よりも珍しくなりました。しかし、面接段階では対面でポートフォリオ(作品)をプレゼンする場面が依然多く、その際はデジタル画面より印刷物の方が便利だと言えます。紙のポートフォリオなら面接の場でさっと手渡して一緒に閲覧でき、ネット環境や機器トラブルの影響も受けません。デジタルに不慣れな面接官でも紙なら安心して作品を確認できるでしょう。

また、グラフィックデザイナー志望であれば印刷物を前提とした文字サイズやレイアウト設計は必須のスキルです。実際、紙のポートフォリオはDTPデザイナーやグラフィックデザイナーなど一枚の紙で作品の迫力を伝えたい人に向いており、作成にあたっては紙質やファイル形式などWeb以上に細部までこだわる必要があります。印刷物ならではの色再現へのこだわりや紙の質感、製本の形態など、自分のデザイン観を反映した演出も可能です。こうした物理媒体ならではの表現力は、紙のポートフォリオを準備する大きな利点と言えます。

私自身、長年デザイン系学生の就職活動をサポートしてきましたが、年々印刷したポートフォリオを持参する学生は減少傾向にあると感じます。だからこそ周りのライバルと差をつけるためにも、細部までこだわって作り込まれた印刷ポートフォリオの重要性を改めて実感しています。デジタル全盛の今だからこそ、手間ひまをかけた紙のポートフォリオがあなたの熱意やセンスを際立たせてくれるでしょう。

紙とデジタルの両方を用意するのがベストです。Webポートフォリオは応募前に担当者全員が事前閲覧できるメリットがありますが、実際の面接では紙媒体が強い味方になります。紙とWebを併用して、それぞれの長所を活かしましょう。

ポートフォリオ印刷のメリットとデメリット

紙のポートフォリオのメリット・デメリットを整理しておきます。

印刷ポートフォリオのメリット

印刷ポートフォリオのデメリット

印刷の方法

印刷には大きく分けて「オフセット印刷」と「オンデマンド印刷」の2種類があります。これは印刷会社に依頼する際の方式の違いです。簡単に言うと、大量印刷に向いているのがオフセット、小部数の印刷に向いているのがオンデマンドという使い分けになります。

オフセット印刷

版(刷版)を作成しインクで刷る方式で、市販の本や雑誌と同じ手法です。版を用意するぶん初期コストがかかりますが、同じものを大量に刷ると1部あたりの単価が非常に安くなります。例えば「1000部刷るのと2000部刷るのでは総額にほとんど差がない」といった具合です。その代わり極端に少ない部数(1~10部など)は基本的に注文できません。また特色インク(特定の色を調合したインク)を使った高精細な色表現が可能で、紙にインクがしっかり定着するため耐久性・品質ともに非常に高いです。ただし納期は数日〜1週間程度かかるのが通常で、印刷所によっては最低注文部数を50部や100部と定めていることもあります。

オンデマンド印刷

業務用レーザープリンターやインクジェット機で出力するデジタル印刷方式です。版を作らずデータを直接出力できるので、1部からでも発注可能で、必要なときに必要な分だけ印刷できる柔軟さが最大のメリットです。小ロット向きで短納期にも対応できます。一方、部数が増えると1部あたりのコストが割高になる点に注意が必要です。大量印刷ではオフセットの方が断然安くなります。また印刷物の仕上がりはオフセットに僅かに劣る場合がありますが、近年は機械性能向上によりほとんど遜色ないクオリティになっています。特殊な紙や加工は対応が限られるものの、ポートフォリオ程度のカラー冊子であれば十分綺麗に印刷できます。

「高品質で大量印刷したい場合はオフセット」、「少部数をスピーディーに用意したい場合はオンデマンド」というのが基本です。実際、印刷会社でも最近は1部から注文可能なオンデマンド冊子印刷サービスが増えています。ポートフォリオのように部数が少ない印刷物では、オンデマンド印刷を選ぶのが現実的でしょう。

RGBとCMYKの違い

デザインデータを印刷する際に必ず知っておきたいのがRGBカラーとCMYKカラーの違いです。簡単に説明すると、RGBはパソコンやスマホなどのディスプレイ上の発色方式で、CMYKは紙に印刷する際のインクの発色方式です。

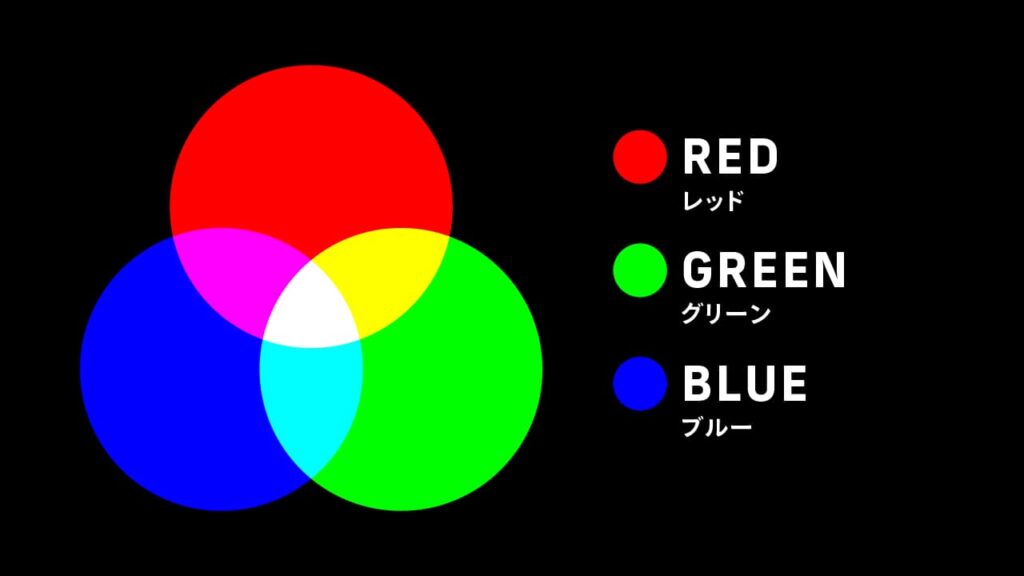

RGB

《Red(レッド)/Green(グリーン)/Blue(ブルー)》

ディスプレイは光の三原色で色を表現する加法混色です。色を混ぜるほど明るくなり、3色すべて最大になると白になります。RGBはモニター上で非常に鮮やかな発色が可能で、再現できる色の範囲(色空間)が広いです。

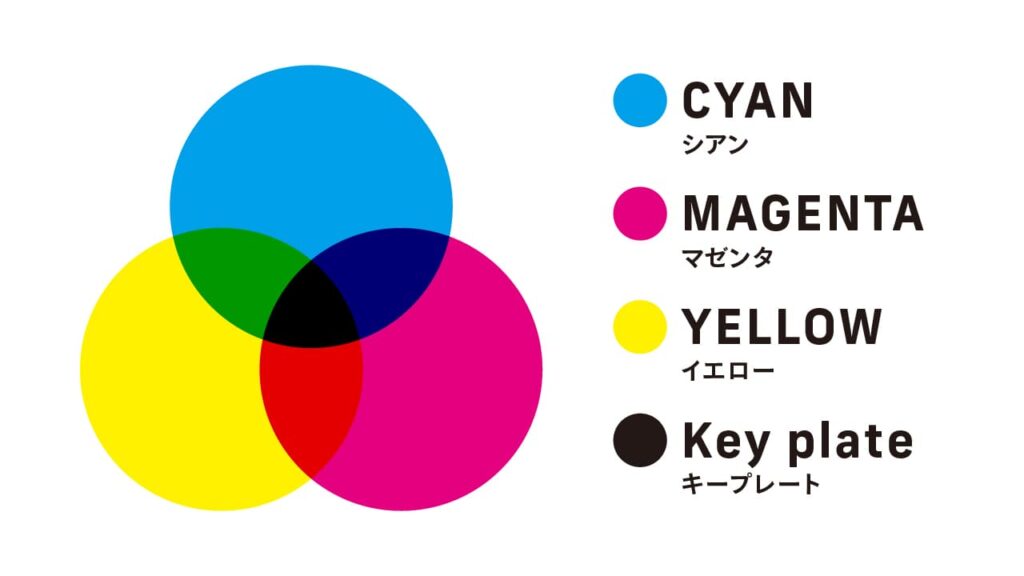

CMYK

《Cyan(シアン)/Magenta(マゼンタ)/Yellow(イエロー)/Key plate(キープレート)》

印刷はインクの三原色による減法混色で、色を重ねるほど暗く濁っていき、理論上は黒に近づきます(実際は完全な黒にするためK=黒インクを加えます)。CMYKはRGBに比べて再現できる色域が狭く、特に蛍光に近いビビッドな色やディスプレイで鮮やかに見える色は印刷ではくすんだ感じになります。

この違いにより、画面上の色と印刷物の色が食い違う現象が起こります。「モニターでは鮮やかなネオンカラーだったのに、印刷したらなんだか地味…」という経験をするのは、このRGB→CMYK変換による色味の差が原因です。実際、RGBで表示可能でもCMYKでは表現できない色が存在し、そうした色は自動的に近似色に置き換えられてしまうため全体に沈んだ発色になります。

印刷用のデータは必ずカラーモードをCMYKに設定しましょう。特にIllustratorやPhotoshopで制作する場合、初めからCMYKモードで作れば安心です。もしRGBデータをそのまま入稿すると、印刷所側でCMYKに変換されますが、想定より色が暗くなるのは避けられません。イメージ通りの色を出すためにも、自分でCMYKに変換して色調整しておく方が確実です。

CMYKの“K”は黒を意味しますが、Bだと青(Blue)と紛らわしいため印刷版(Key plate)の頭文字でKとしています。また印刷の現場では、色の微調整のために色校正(いろこうせい)と呼ばれる試し刷りを行います。印刷機や紙によって同じCMYK値でも発色が少し異なるため、重要な案件では本番と同じ方法で試し印刷を出して確認することが大切です。学生の皆さんも、可能であれば自宅や学校のプリンターで試し刷りをしてみて、画面との差をチェックすると良いでしょう。

製本の種類

ポートフォリオを印刷すると決めたら、製本(とじ方)も検討しましょう。主な製本タイプとして以下があります。

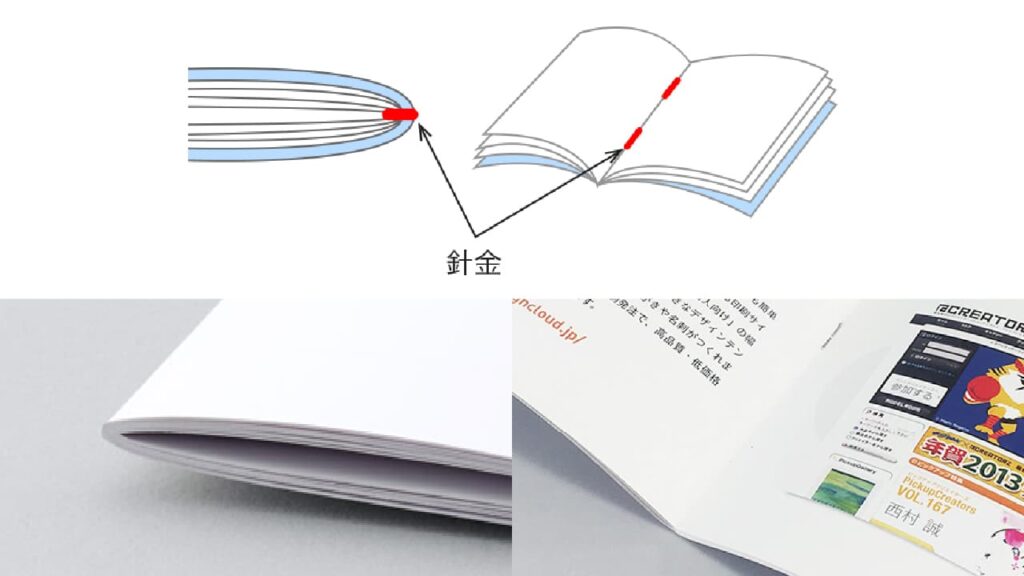

中綴じ

中綴じ(なかとじ)は冊子の中央をホチキスで留める綴じ方です。小冊子やパンフレットによく使われ、見開きでフラットに近く開くので見やすいです。16ページ(紙を4枚重ね)ごとに1つの折り丁になる構造上、総ページ数は4の倍数にする必要があります。ページ数が増えすぎると中央のホチキスが閉じられないため、通常40ページ前後までが目安でしょう。中綴じは印刷所で冊子製本を依頼するほか、少部数なら自分でホチキス留めすることもできます。コストが比較的安く、短納期で作れるのが利点です。ただしページ数が多いと冊子が膨らんでしまい、高級感に欠ける点はデメリットです。また針金で留める関係上、強度は無線綴じに比べやや劣り、頻繁に開閉すると針の周りが破れやすくなることもあります。

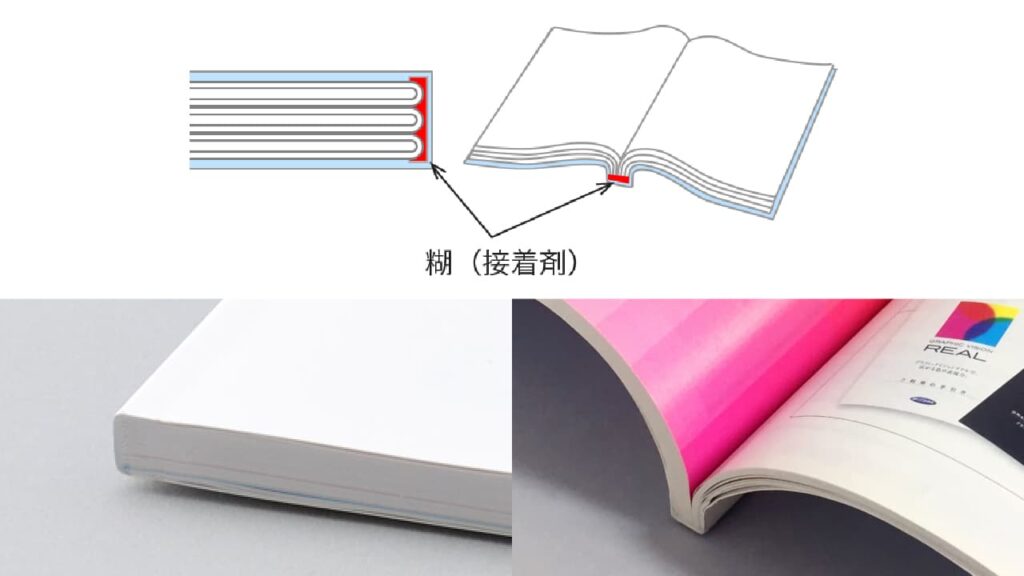

無線綴じ

無線綴じ(むせんとじ)は針金を使わず糊(製本用ボンド)で背表紙を固める綴じ方です。いわゆる「くるみ製本」とも呼ばれ、雑誌や書籍によく使われる方法です。背表紙がしっかり四角くできるので、棚に並べても見栄えが良く高級感があります。ページ数が多くても綴じられるため、100ページ以上の作品集を作りたい場合はこちらになります。メリットは丈夫で保存性が高いこと。中綴じより接着面が広い分、耐久性のある仕上がりになります。一方で、糊付けした背が固いため冊子が180度にパタンと開きにくく、ノド(綴じ側の余白)に近い部分が見えづらいという欠点があります。見開きでまたがる画像などはノド側が隠れてしまうので配置に注意しましょう。また無線綴じは製本工程が増える分、中綴じより費用や日数がかかる点もデメリットです。小部数では対応していない印刷会社もありますが、最近は10部程度から無線綴じ冊子を受け付けるところも増えています。

リング製本

リング製本(スパイラル綴じ)は用紙に穴を開けて金属やプラスチックのリングで綴じる方法です。ノートのように360度開けるのが最大の特徴で、ページをめくりやすくフラットに開いた状態で閲覧できます。ポートフォリオでは、コイル綴じ(くるくると一続きのスパイラルリング)やダブルリング(ツインループ)などが利用されます。メリットは見開きで紙が完全にフラットになることと、必要に応じてページを追加・差し替えしやすいことです(リングを開閉できるタイプのバインダーの場合)。一方デメリットは、リングそのものが目立つため冊子としての一体感に欠ける点や、収納時に他のものと引っかかる恐れがある点です。見た目の好みによりますが、カジュアルな印象になりやすいので、プレゼン資料的に見せたい場合に向いています。

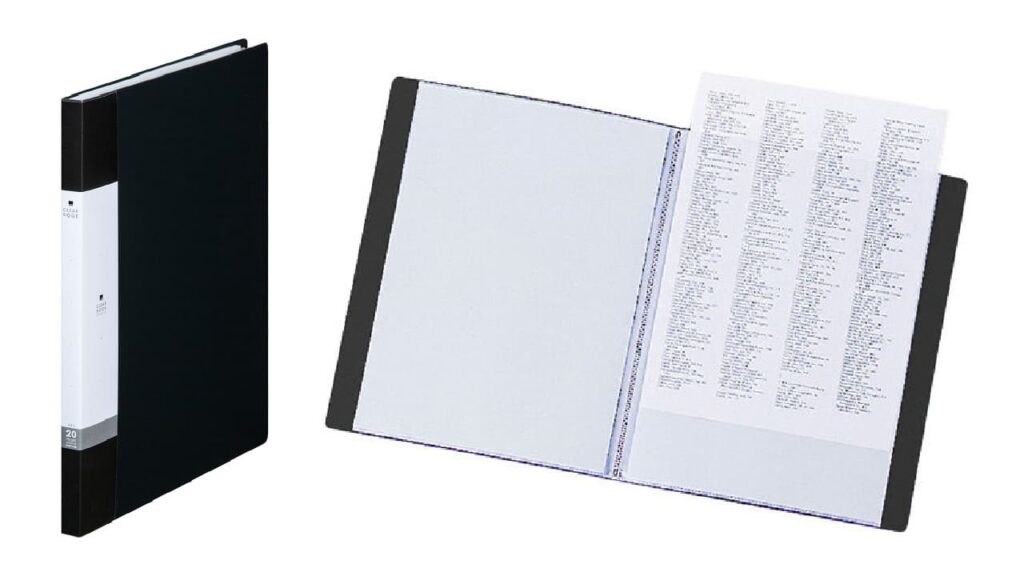

ファイル綴じ

ファイル綴じ(クリアファイルタイプ)は1ページずつ紙を印刷してファイルポケットに入れるタイプです。透明のクリアブック(プレゼンテーションファイル)に順番に作品を収納していく形式で、昔からイラストレーターのポートフォリオで一般的な形態です。メリットはページの差し替えや追加が自由自在なこと、そして1冊からでもすぐ作れる手軽さです。自宅やコンビニのプリンタでA4用紙に出力し、クリアポケットに入れるだけなので、ポートフォリオを「明日すぐ1冊用意したい!」という場合にも対応できます。また背表紙にタイトルを入れておけば資料棚に並べられた際に目につきやすいという利点もあります。デメリットとしては、ページがバラバラの差し替え式ゆえに全体の統一感がやや弱い点や、ファイル自体のチープさが出ないよう工夫が必要な点です。クリアポケットは光を反射するので、照明下では若干見づらいこともあります。とはいえ作品ごとに入れ替えたり持ち運んだりしやすいため、1部だけ作りたい場合や内容を頻繁に更新したい学生には最適な形式です。

それぞれ一長一短があり、正解は目的次第です。就活で数社に配る程度なら「ファイル綴じ」が手軽でしょうし、ポートフォリオブックとして仕上げたいなら「中綴じ冊子」がスタンダードです。ページ数が多い場合や高級感を出したい場合は無線綴じも検討しましょう。なお「まとめて何十部も作る」といったケースでなければ、ファイル綴じに印刷した紙を入れる方法がコスト面でも無駄が少ないことが多いです。自分の作品数や持ち運びやすさを考慮して、ベストな方法を選んでください。

小ロット印刷がおすすめ

学生のポートフォリオ印刷は、必要な分だけ小ロットで作るのがおすすめです。大量に刷くさん印刷するより、5部や10部など少部数を都度用意する方が結果的に賢明だからです。

その理由をいくつか挙げます。

このように、小ロット印刷はメリットが多いです。最近はネット印刷でも1部から注文OKなサービス(例:プリントパックの少部数冊子印刷やラクスルのオンデマンド冊子など)が充実していますし、10部以内ならコンビニやキンコーズを活用する手もあります。実際、クリアファイルタイプのポートフォリオを10部作るなら印刷所に頼むよりキンコーズで自力印刷した方が安いという検証結果もあります。ぜひ少ない数からトライしてみてください。

印刷会社と出力センターの違い

印刷を外部に依頼する際、「ネット印刷などの印刷会社に発注するか」「店頭で出力できる出力センターを利用するか」という選択があります。代表的な例がラクスル(印刷通販サービス)とキンコーズ(店頭オンデマンド印刷サービス)です。それぞれの特徴を押さえておきましょう。

印刷会社(ネット印刷通販)

ラクスルやプリントパック、グラフィックなどが有名です。ウェブ上で注文から入稿まで完結し、数日後に宅配便で届く仕組みです。メリットは料金が安いこと。大量発注でなくとも競争力のある価格設定が多く、例えばプリントパックは「業界最安級」で知られています。紙の種類やサイズ、製本オプションも豊富で、本格的な仕上がりが期待できます。ただし納期に余裕が必要(通常3~7営業日程度)で、データ不備があると再入稿で時間ロスする点に注意です。入稿データにはトンボや塗り足しなど一定のルールが求められるので、発注者側に印刷データ作成の基礎知識が必要になります。ラクスルは初心者にも使いやすいサイト設計で電話サポートも充実していますが、基本的には自分でしっかりチェックしてデータを作る前提です。

出力センター(オンデマンド出力サービス)

代表はキンコーズです。店頭に行ってその場で印刷機を使わせてもらえたり、スタッフに印刷を依頼できたりします。メリットはとにかく迅速なこと。予約なしでも店舗の空きがあれば即日で1部から印刷・製本できます。画質もコンビニより格段に良く、業務用オンデマンド機なら発色や精細さも申し分ありません。「地方から東京での面接に行く直前にキンコーズに駆け込んで印刷」なんて使い方もできるフットワークの軽さが魅力です。デメリットは単価が高めなことと、店舗が近くにないと利用しづらい点です。キンコーズは主要都市にしか店舗がなく、深夜営業も限られます。また1枚あたりの印刷費はカラーA4で数十円~100円程度と、ネット印刷の大量発注単価に比べると割高です。しかし「急ぎで数部ほしい」場合や、「仕上がりを自分の目で確認しながら調整したい」場合には心強い存在です。店頭のMacを借りてIllustratorから直接出力する、といった高度な使い方もできます。時間がないときや少部数印刷には出力センターを活用しましょう。

コスト重視なら印刷会社(ラクスル等)、スピード重視なら出力センター(キンコーズ等)がおすすめです。実際には状況に応じて使い分けると良いでしょう。例えば「作品集を10冊まとめて作り置きする」はプリントパックでオフセット印刷、「面接直前に1冊だけ急いで用意する」はキンコーズでセルフ出力、といった具合です。両者を上手に組み合わせて、時間とお金を節約してください。

《他のサービス例》

コンビニのマルチコピー機も24時間いつでも使える手軽な印刷手段です。ただし画質は専門店に劣るので、ポートフォリオ本番にはあまり向きません(急場しのぎには便利ですが)。また大学の出力室や地域の印刷サービスも利用できる場合があります。それぞれの特性を踏まえて、ベストな方法を選択しましょう。

印刷前に気をつけたいこと

いざポートフォリオを印刷するとなったら、事前の準備と確認がとても大切です。ここでは、印刷前に注意すべきポイントをチェックリスト形式でまとめます。

印刷データ作成チェックリスト

ポートフォリオの入稿データを作る際には、以下の項目を必ずチェックしましょう。

印刷所によって細かなルールは異なりますが、上記チェックを押さえておけば大きな問題は避けられるはずです。初めて入稿する際は、各社が公開している入稿ガイドやテンプレートに目を通し、不安な点は事前に問い合わせてみると安心です。

用紙の選び方と代表的な用紙

紙の種類によって、印刷物の仕上がり印象は大きく変わります。特にグラフィック系の学生さんには用紙選びの基礎知識も身につけてほしいところです。代表的な印刷用紙として、以下の3種類はぜひ知っておきましょう。

コート紙(グロスコート紙)

表面に光沢のあるコーティングが施された用紙です。ツルツルしており、チラシや雑誌の表紙・グラビアなどに使われます。インクの発色が非常に良く、写真やイラストを鮮やかに再現できるため、カラー印刷に向いています。一方、光を反射するので照明環境によってはテカリで見づらくなることがあります。作品集では、ビビッドに見せたい作品ページに適しています。

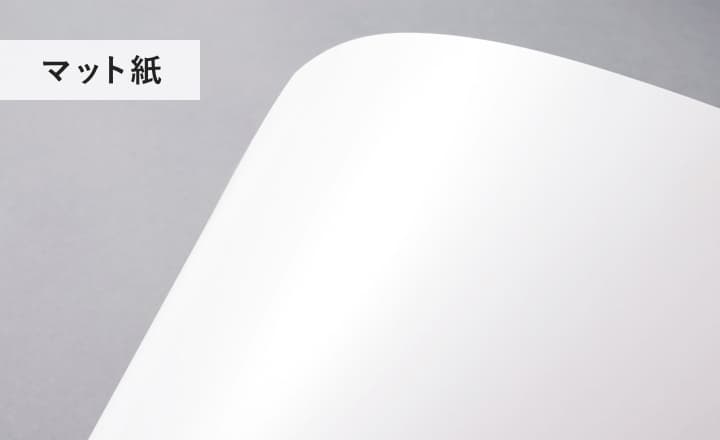

マット紙(マットコート紙)

同じく表面にコーティング剤を塗っていますが、艶消し加工された半光沢の用紙です。光沢が抑えられており、上品で落ち着いた質感が特徴です。比較的安価に高級感を出せるので、ポートフォリオの表紙や落ち着いたトーンの作品ページにおすすめです。発色はグロスコート紙より若干劣りますが、それでもコート紙系なのでカラー印刷には十分向いています。また表面があまりテカテカしていないぶん、多少ならペンで書き込みも可能です。プレゼン時に注釈を書き込みたい場合などにも良いでしょう。

上質紙

コーティングのない非塗工紙で、コピー用紙に近い紙質です。ざらっとしたナチュラルな手触りで、温かみや落ち着いた雰囲気を演出できます。一方でインクが紙に染みこむため発色はコート紙系に劣り、写真やカラー画像を載せるとやや沈んだ印象になります。文字主体の書類や書き込みを想定した資料に向いており、ポートフォリオではプロフィールページやキャプション部分に使うと落ち着いた印象を与えられます。色鮮やかさよりもナチュラルな風合いを重視したい場合に検討しましょう。

このほかにもアートポスト、ヴァンヌーボー、モデラトーンなど特殊紙がありますが、初めは上記3種を基準に考えると良いでしょう。例えば「作品を鮮やかに見せたい→光沢のコート紙」「高級感を出したい→マット紙」「素朴で落ち着いた感じ→上質紙」という具合です。実際に印刷見本や紙見本帳を取り寄せてみると、紙ごとの違いがよく分かります。

印刷所では「○○kg」という紙の厚み指標が使われます(例えばコート90kgなど)。数値が大きいほど厚手(重厚)です。ポートフォリオでは、表紙は本文より厚めの紙にするとしっかりした仕上がりになります(例:本文コート90kg、表紙コート135kgなど)。厚すぎると中綴じでは綴じにくくなるので、バランスを考えましょう。

試し刷り(プリント校正)の重要性

印刷前の最終確認として、可能な限り試し刷り(プリント校正)を行いましょう。自宅のプリンターでも構いませんし、キンコーズで1部出力してみるのも有効です。画面上で見た色と印刷物の色は、先述の通り根本的に異なります。実際に紙に出力してみると、モニターでは気づかなかったレイアウトのズレや色味の問題がはっきり分かるものです。

私も学生時代は、印刷→調整→再印刷を何度も繰り返してチェックをしていました。画面上で確認するのと、実際手にとって確認するのは全く違います。印刷してからミスが見つかっては大変なので、納得いくまで確認しましょう。

(用紙によって発色が違うので、できる限り本番と同じ用紙がオススメ)

チェックすべき点は、誤字脱字・色味・画像の粗さ・トンボ位置・ページ順序など多岐にわたります。自分一人では見落としがちなので、第三者に確認してもらうのも効果的です(友人や先生にお願いしてみましょう)。紙のポートフォリオにミスがあると、それだけで「詰めが甘い人」という印象を与えかねません。最後の最後まで気を抜かず、しっかり校正してください。

まとめ

印刷ポートフォリオの作成について、必要性から印刷方法、製本、注意点まで幅広くお伝えしました。紙のポートフォリオはあなたの作品と人柄を直接アピールできる重要なツールです。手間や費用はかかりますが、その分相手に与える印象は強く残ります。「見やすく伝わりやすい構成」「きれいな印刷と製本」「工夫された紙選び」が揃えば、きっとあなたのポートフォリオは採用担当者の心に響くはずです。

最後にポイントを振り返ります。

初めてのポートフォリオ印刷は不安もあるでしょうが、経験を通じて必ずスキルアップにつながります。自分の作品が製本されて並んだときの喜びは格別ですよ。ぜひチャレンジして、皆さんの魅力が最大限伝わるポートフォリオを完成させてください。健闘を祈ります!

コメント