はじめに:文字のデザインが語るもの

フォント(書体)は単なる文字の形ではなく、文化や技術の歴史を映す鏡です。「フォントは言葉が身にまとう服」とも言われるように、文字のデザインひとつで伝わる印象や意味合いは大きく変わります。例えば、同じ言葉でも厳かなセリフ体で組めば伝統的でフォーマルな印象に、シンプルなサンセリフ体で組めばモダンで親しみやすい印象になるでしょう。フォントの歴史をひもとくことは、デザインの文脈を理解し効果的に使い分けるために重要です。

本記事では古代から現代までの欧文フォントの歴史を、時代ごとの代表的な書体と技術革新に沿ってわかりやすく解説します。ブラックレターからローマン体、スラブセリフ、サンセリフ、そしてデジタルフォントの登場まで、それぞれの時代背景と特徴、代表的な書体デザイナーや名作フォントを紹介します。また、Adobe FontsやGoogle Fontsで閲覧できる代表書体へのリンクも適宜掲載します。初心者の方にも理解しやすいよう専門用語も丁寧に説明し、フォントにまつわる豆知識や名言も交えながら、楽しく文字の旅へとご案内します。

ではさっそく、中世ヨーロッパの「黒い文字」の時代から始めましょう。

中世ヨーロッパ:ブラックレター体(黒文字)の時代

ブラックレター(Blackletter)は、中世ヨーロッパで広く使われたゴシック様式の筆記体・書体です。「黒文字」とも呼ばれ、平筆で書かれた文字の線が太く密集して紙面が黒く見えることに由来します。

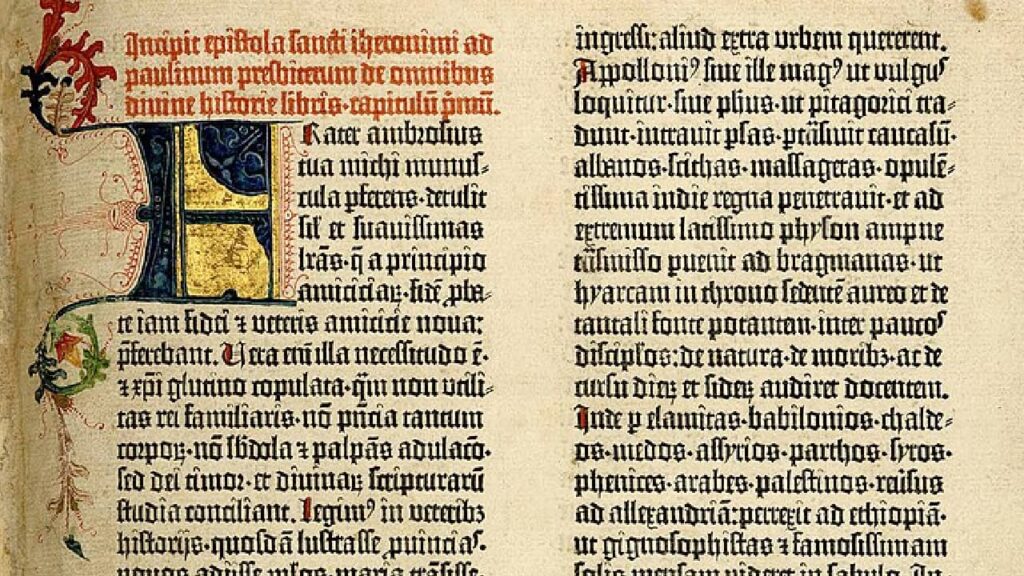

12世紀頃に生まれたこの書体は、写本を手書きしていた修道士たちによって発展しました。やがて15世紀半ば、ドイツのヨハネス・グーテンベルクが活版印刷術を欧州にもたらし(1440年頃)、聖書の量産に成功した際にも、当時一般的だったブラックレター体を活字として採用しました。有名なグーテンベルク聖書(42行聖書)はまさにブラックレター活字で印刷されており、1日に3600ページもの大量印刷を可能にしたと伝えられます。

ブラックレター体の特徴は、直線と曲線が複雑に組み合わさったとげとげしい字形と、文字同士が絡み合うような狭い字間です。代表的な形式にはテクストゥーラ(Textura)やフラクチュア(Fraktur)などがあり、特にフラクチュア体は16世紀以降ドイツで最も一般的な書体となりました。ドイツでは長らく公式文書や新聞にブラックレター体が使われ続け、第二次大戦中の1941年にナチス政権が「判読しづらい」という理由で使用禁止を布告するまで日常的に使われていたほどです。

ブラックレター体の代表として、グーテンベルクが聖書印刷に用いた活字(テクストゥーラ体に分類)や、その後ドイツで発展したフラクチュア体が挙げられます。

Pirata One(ブラックレターの雰囲気を持つテクストゥーラ体フォント。Google Fonts: Pirata One)など。用途としては宗教書や荘重な印刷物に多く使われ、装飾的で重厚な印象から、現代でも新聞の題字やワインラベルなど伝統や格式を演出したい場面で見かけます。

豆知識: 活版印刷そのものは東洋でも独自に発明されていました。11世紀の中国・宋代に畢昇(Bi Sheng)が粘土による世界初の可動活字を作り、13世紀の高麗(朝鮮)では金属活字が登場しています。しかし欧文フォントの歴史は、グーテンベルクによる印刷革命を契機に本格的に展開しました。グーテンベルクの活版印刷は知の爆発的普及を促し、以後の書体デザインの進化の土台となったのです。

ルネサンス期:ローマン体(セリフ体)の誕生とオールドスタイル

15世紀後半、ルネサンスの人文主義者たちは中世のブラックレターに代わる読みやすい書体を求めました。彼らは「ブラックレターでは教会権威の香りが強すぎる」として敬遠し、代わりに古代ローマや古代ギリシアの文字に着想を得ます。こうしてローマン体(セリフ体)の原型が生まれました。

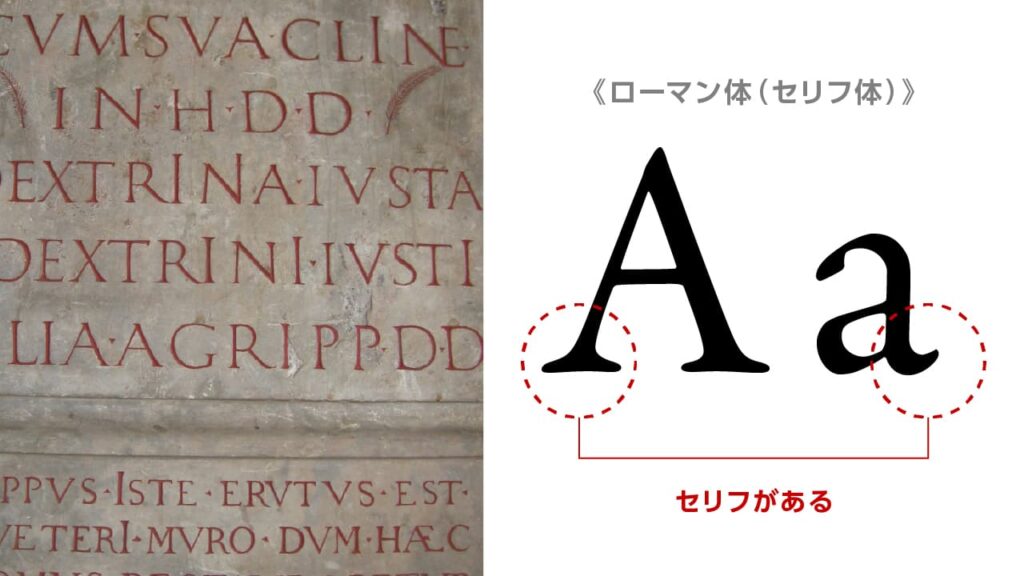

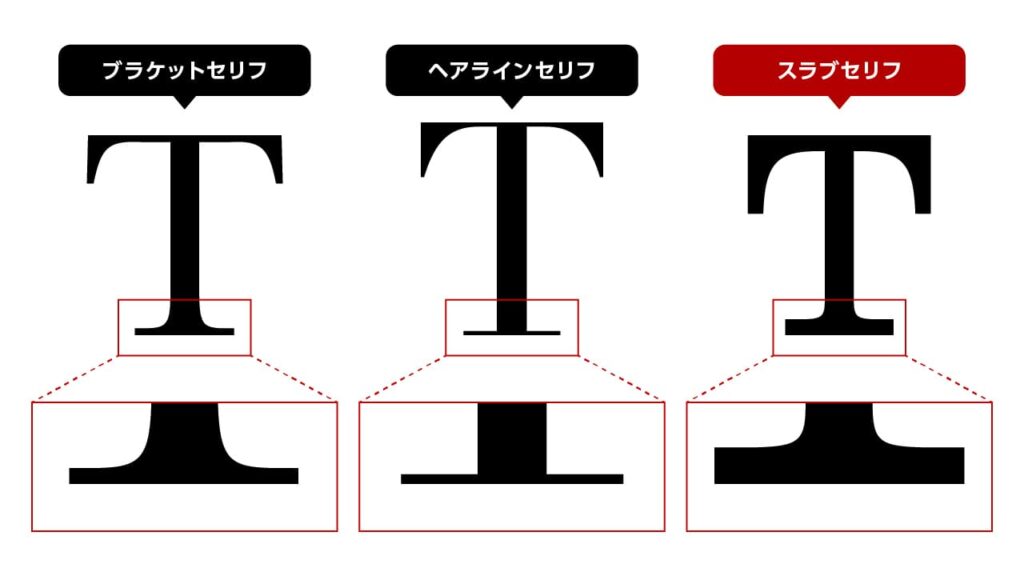

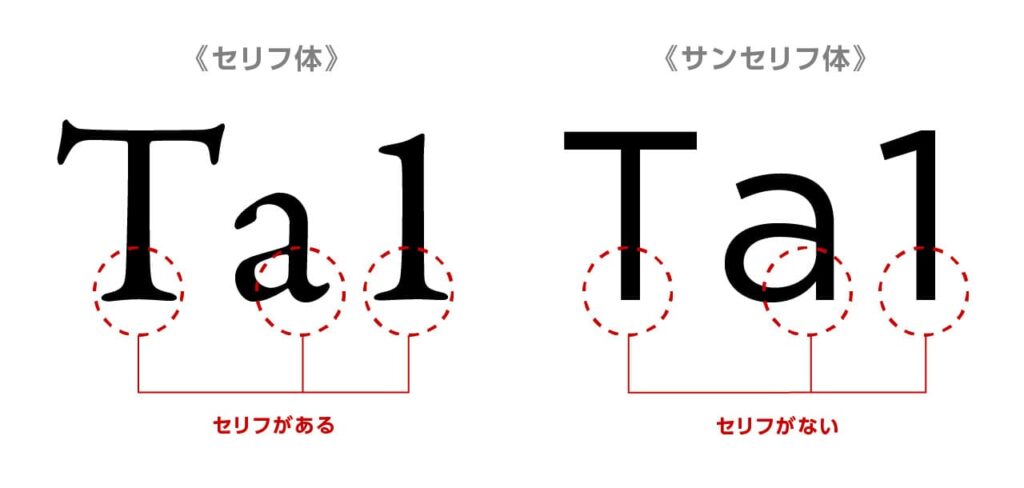

ローマン体とは、文字の端にセリフ(serif)と呼ばれる小さな飾り(ウロコ状の突起)を持つ書体で、古代ローマの碑文に見られる大文字が起源とされます。碑文を石に彫る際にできる彫り止まりの跡がセリフとなり、これが後の印刷用書体のデザインに受け継がれました。

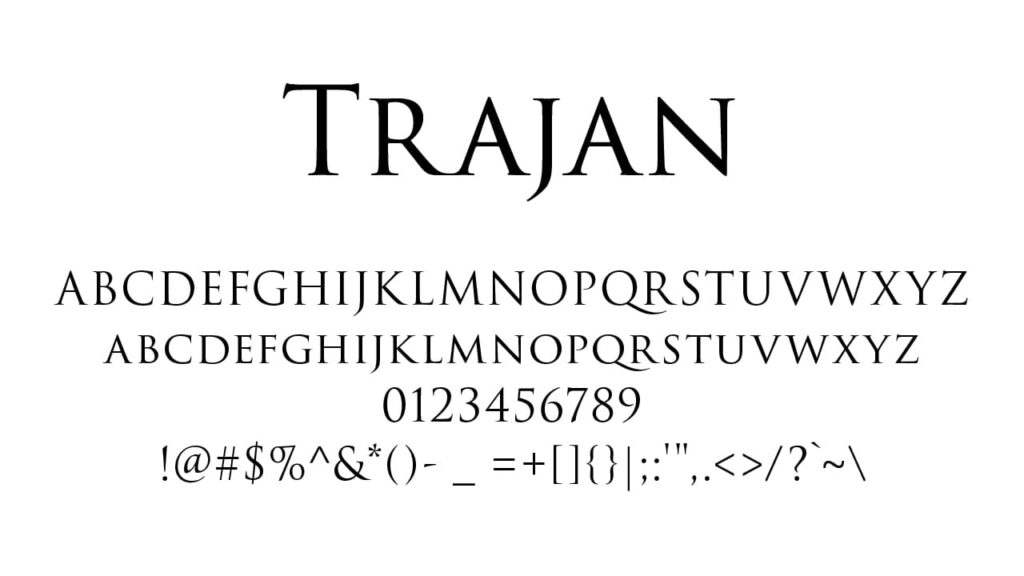

なお、この古代ローマの碑文スタイルを現代に再現した代表的な書体が、Trajan(トレイジャン/トラジャン)です。1989年にキャロル・トウェンブリーによってデザインされたTrajanは、ローマ皇帝トラヤヌスの記念柱に刻まれた碑文に基づいており、現在でも映画のタイトルやブランドロゴに使われるなど、重厚で格式ある印象を与えるフォントとして愛用されています。

ヴェネチアン・ローマン(ベネチア風ローマン体)

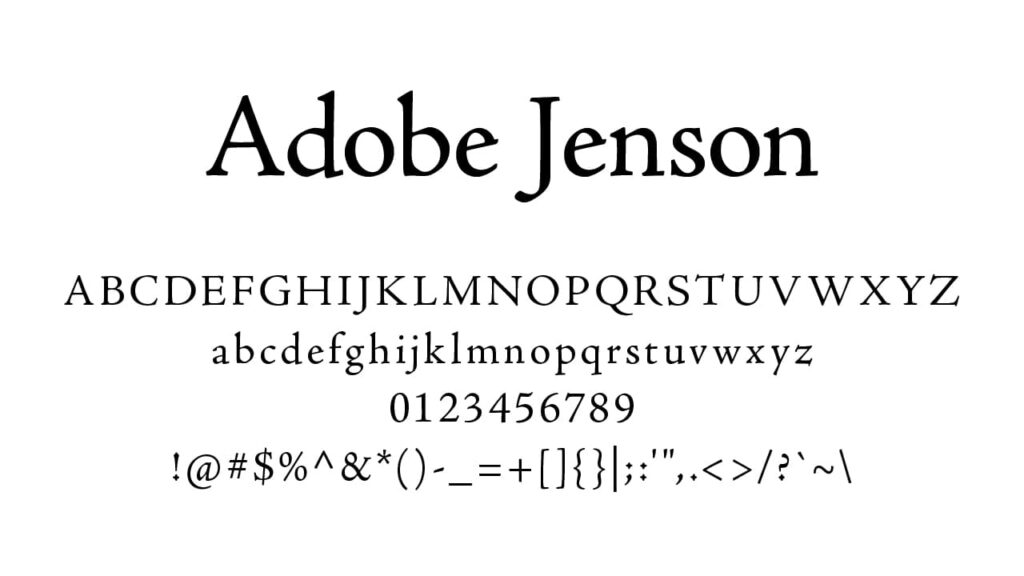

最初期のローマン体は、15世紀後半のイタリア・ヴェネツィアで生まれました。ドイツ出身のスウェインハイムとパンナーツやフランス人ニコラ・ジェンソンらがヴェネツィアに印刷所を構え、人文主義者の手書き文字を元にした活字を作成したのです。1470年代にニコラ・ジェンソンが制作したローマン体は、ブラックレターよりも文字間隔が広く整然としており、格段に読みやすいものでした。これが「ヴェネチアン(ベネチア)ローマン体」と呼ばれる初期ローマン体です。代表例として、後世に復刻されたAdobe Jenson(アドビ・ジェンソン)などがあります。

オールド・ローマン(旧ローマン体)

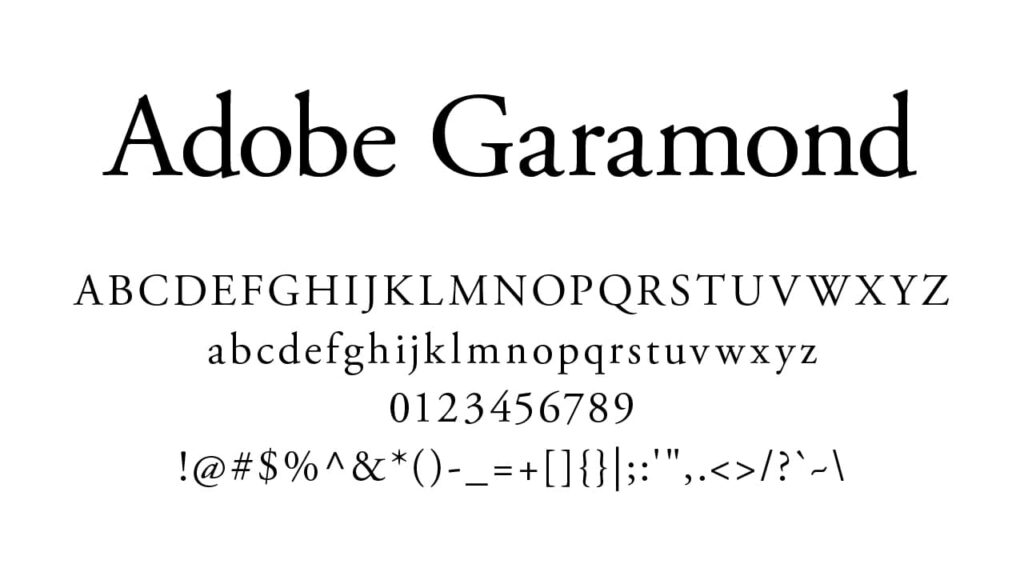

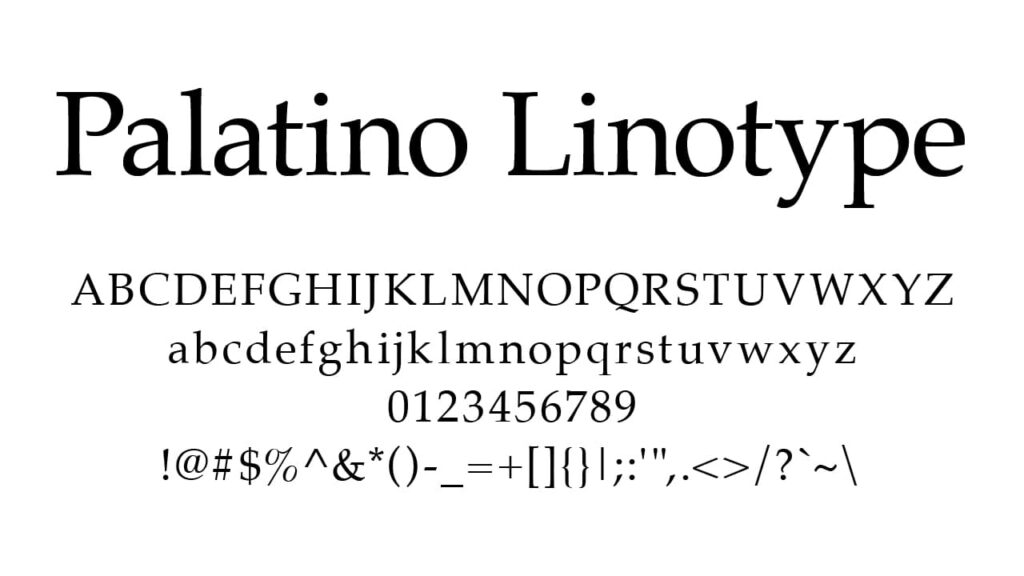

ヴェネチアでローマン体が誕生してから数十年後、1500年前後にはアルドゥス・マヌティウスの工房でさらに改良されたローマン体が生み出されました。これが「オールド・ローマン」(オールドスタイルとも)と呼ばれる書体です。15世紀末~18世紀にかけてイタリアからフランス、オランダ、そしてイギリスへと伝わり各地で発展しました。フランスではルネサンス文化の隆盛の中で文字デザインも洗練され、パリの活字鋳造業者クロード・ガラモン(Claude Garamond)が1530年代に制作した書体は特に有名です。ガラモンのローマン体(ガラモン書体)はエレガントで可読性に優れ、後世「ガラモンド」として数多く復刻され愛用されています。実際、ガラモンド系のフォントは現在までに1000種類以上存在するといわれ、Apple社の有名な広告キャンペーンに使われたこともあります。代表書体は GaramondやPalatino(パラティーノ。20世紀にヘルマン・ツァップがデザインした旧ローマン体)など。

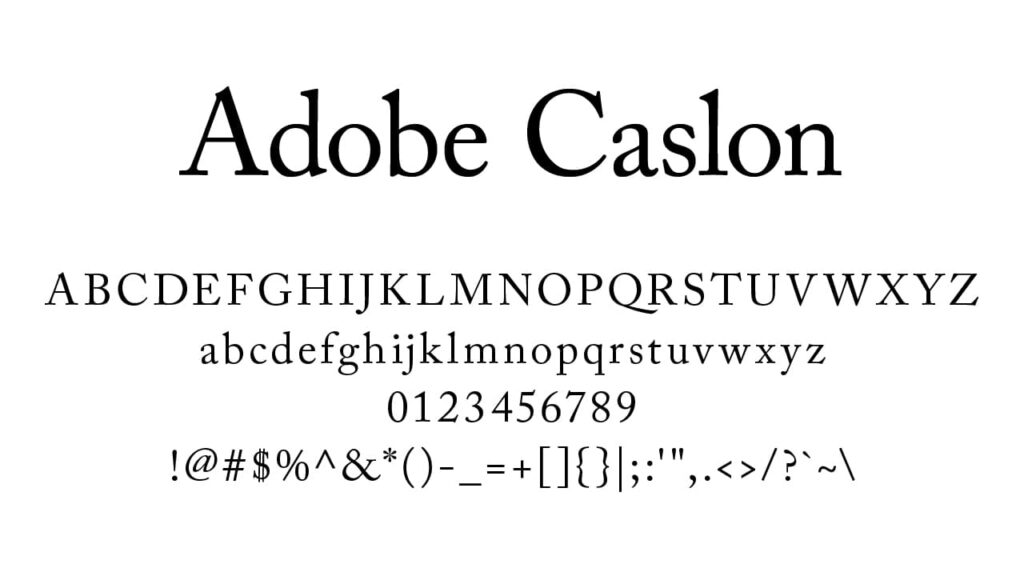

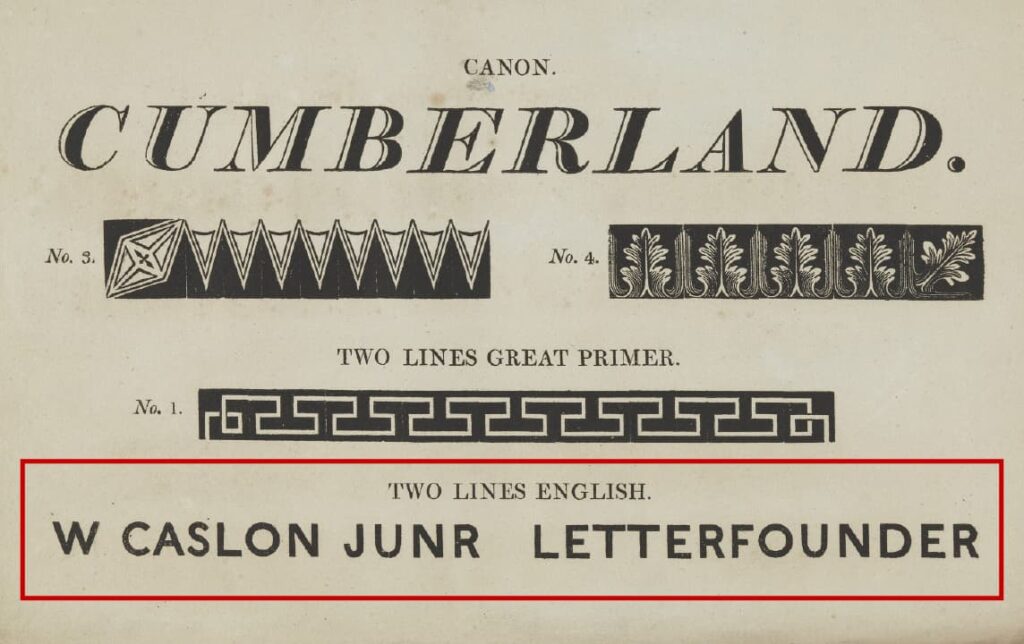

オールド・ローマン体はその後、オランダでは力強く無骨な「ダッチ・オールドスタイル」へ、イギリスではウィリアム・キャズロンによって優雅にまとめられたローマン体(Caslon)へと受け継がれました。18世紀前半のウィリアム・キャズロンの書体はイギリスで広く使われ、アメリカ独立宣言の印刷にも使われたと言われます。キャズロン書体は古き良き品格を備え、現代でも「信頼感」や「伝統」を演出したい場面で用いられる定番フォントです。

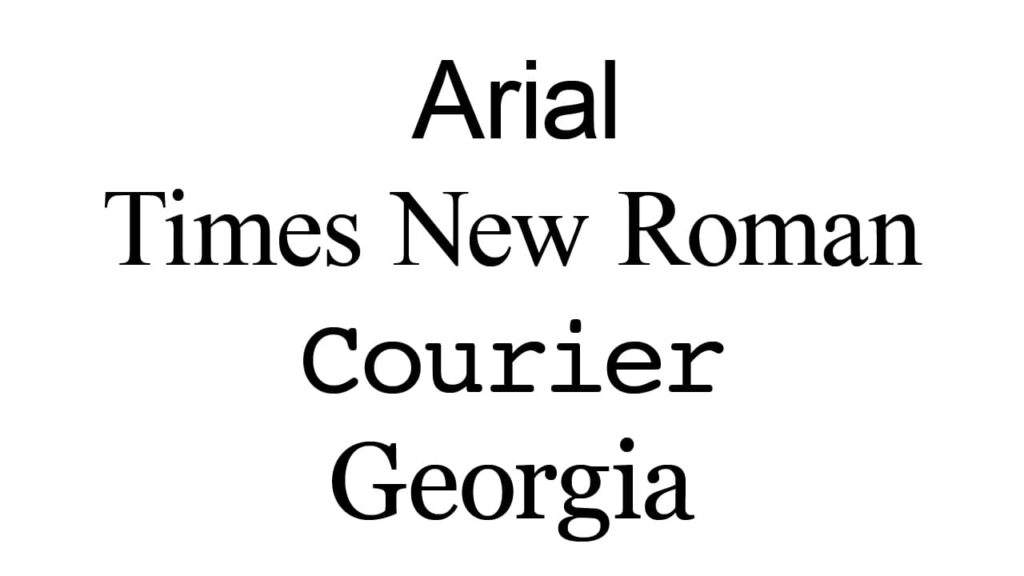

トランジショナル・ローマン(移行期ローマン体)

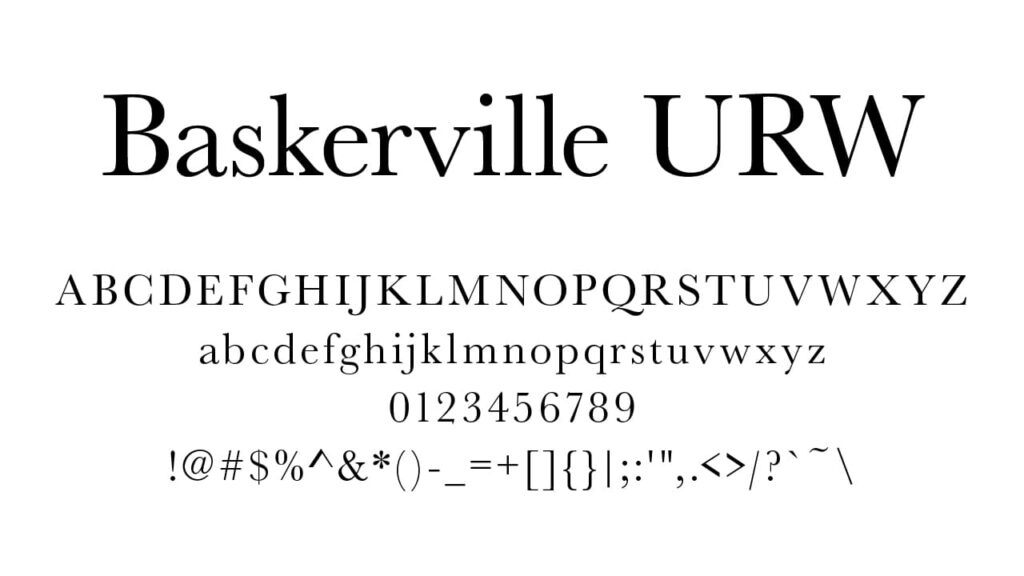

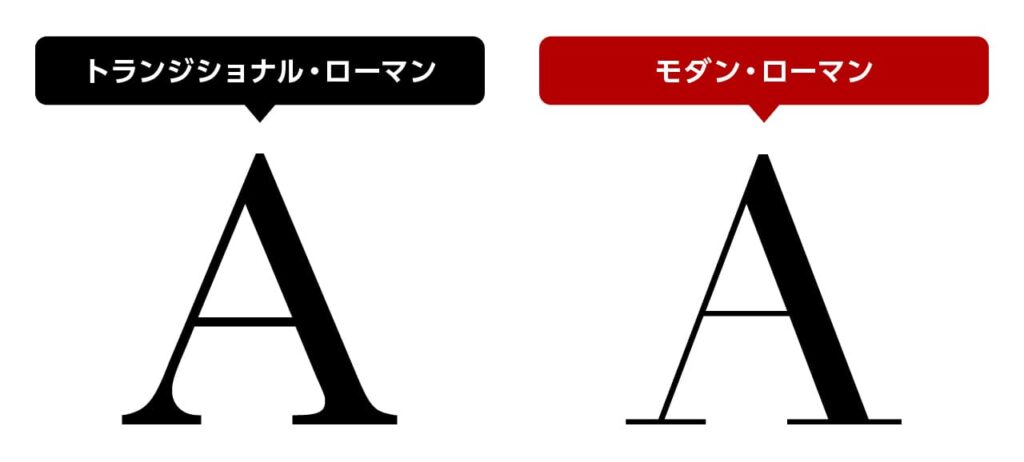

18世紀中頃になると、ローマン体はより近代的なスタイルへ移行し始めます。イギリスのジョン・バスカヴィルは、1750年代にそれまでのオールドスタイルの雰囲気を残しつつ、コントラストの強いシャープな書体を生み出しました。これが「トランジショナル(移行期)ローマン」に分類されます。バスカヴィルの書体はインクや紙の改良も相まって細部まで精緻に再現され、セリフ(ひげ飾り)はより細く鋭く、ストローク(筆跡の太さ)のコントラストは大きくなっています。このデザインは後に「モダンローマン体」へと発展する橋渡し的存在でした。代表書体はBaskerville(バスカヴィル)やTimes New Roman(タイムズ・ニューローマン、1932年にイギリス『タイムズ』紙のために制作された書体)など。Times New Romanはモダンとトランジショナルの中間的性格を持ち、新聞からパソコンまで幅広く使われる20世紀の代表格です。

18~19世紀:モダンローマン体と産業革命の書体

18世紀後半、産業革命期に入ると印刷技術や活字鋳造技術が飛躍的に向上し、書体デザインにも大きな変化が現れました。モダン・ローマン(Modern Roman)、いわゆるディド体・ボドニ体の登場です。モダンローマン体はトランジショナル体のすぐ後、フランスとイタリアで誕生しました。その特徴は、縦横のコントラストが極端に大きいこと。文字の縦画が非常に太く、横画や曲線が髪の毛のように細い(ヘアライン)ため、エレガントでモダンな印象を与えます。セリフも細く直線的になり、全体に垢抜けた繊細さが漂います。このデザインは当時最新の技術によって初めて実現可能となったもので、18世紀末に人々を驚かせました。

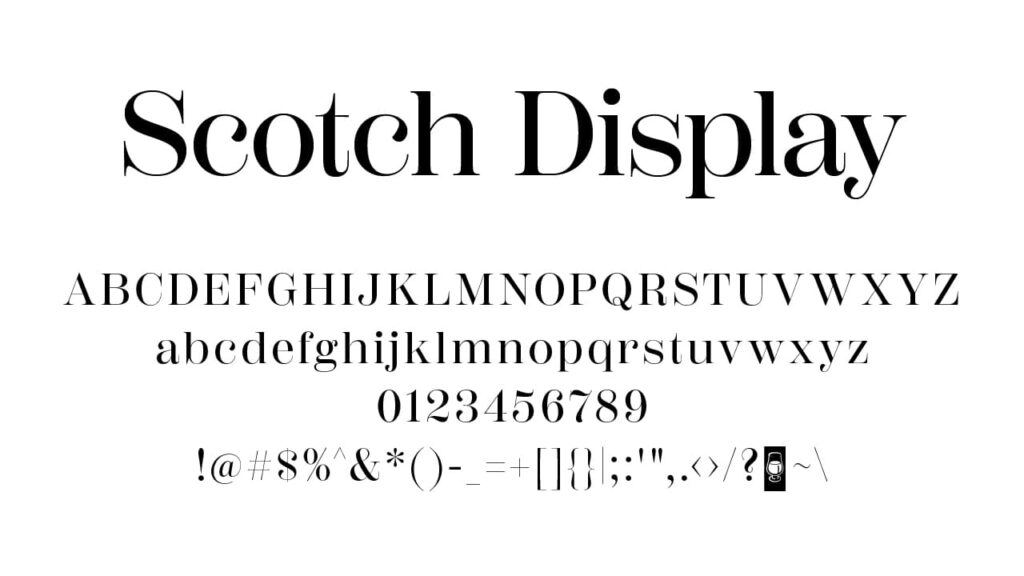

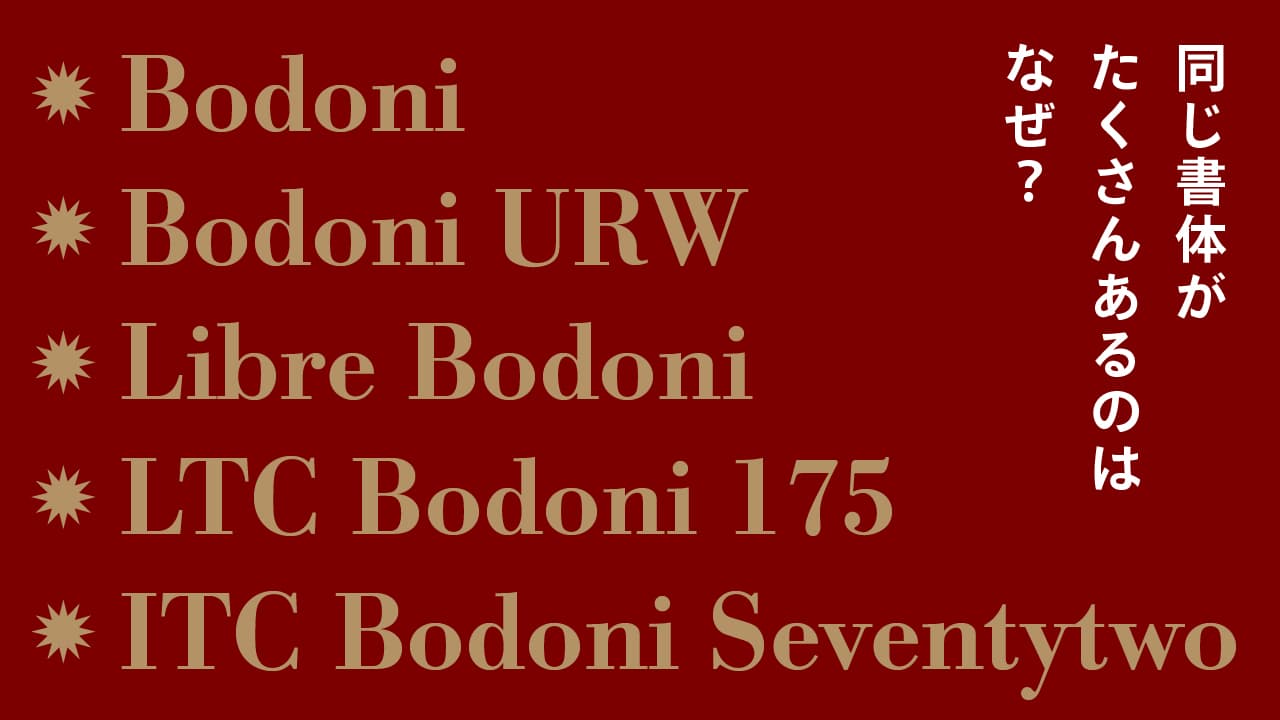

代表書体はフランスのフェルミン・ディドによるDidot(ディド)、イタリアのジャンバッティスタ・ボドニによるBodoni(ボドニ)が二大巨頭です。ディドとボドニはいずれも1790年前後に生み出され、その洗練された美しさからヨーロッパ中で高い評価を受けました。ディドは極限までコントラストを追求した女性的な優美さが特徴で、現代では『VOGUE』や『Harper’s BAZAAR』など高級ファッション誌のロゴに使われています。ただし細いヘアラインは小さい文字サイズでは潰れてしまうため、ディスプレイ用途(見出しやロゴ)に適しています。一方ボドニはディドよりややコントラストが穏やかで、セリフも控えめなため本文にも使用可能で上品な印象です。

モダンローマン体は19世紀に入るとイギリスでさらに発展し、ややコントラストを抑えた「スコッチ・ローマン」などの書体が生まれアメリカにも伝わりました。産業革命下の大量印刷時代に合わせ、読みやすさとエレガンスを両立したこれらのローマン体は、新聞・書籍から広告まで広く用いられるようになります。

スラブセリフ(エジプシャン)と広告の時代

19世紀、産業革命による市場拡大で広告やポスターが盛んになると、それまでの繊細な書体では視認性が足りなくなりました。そこで登場したのがスラブセリフ(Slab Serif)です。スラブセリフ体は文字のセリフが極端に太く角張った書体で、まるでサンセリフ体に厚みのある板状のセリフを付けたような力強いデザインが特徴です。ストロークの太さはほとんど変化がなく一定(モノライン)に近いため、遠目にもはっきりと認識できます。このスタイルはエジプシャンとも呼ばれ、ナポレオンのエジプト遠征(1798年)以降のエジプト熱にあやかって名付けられました。

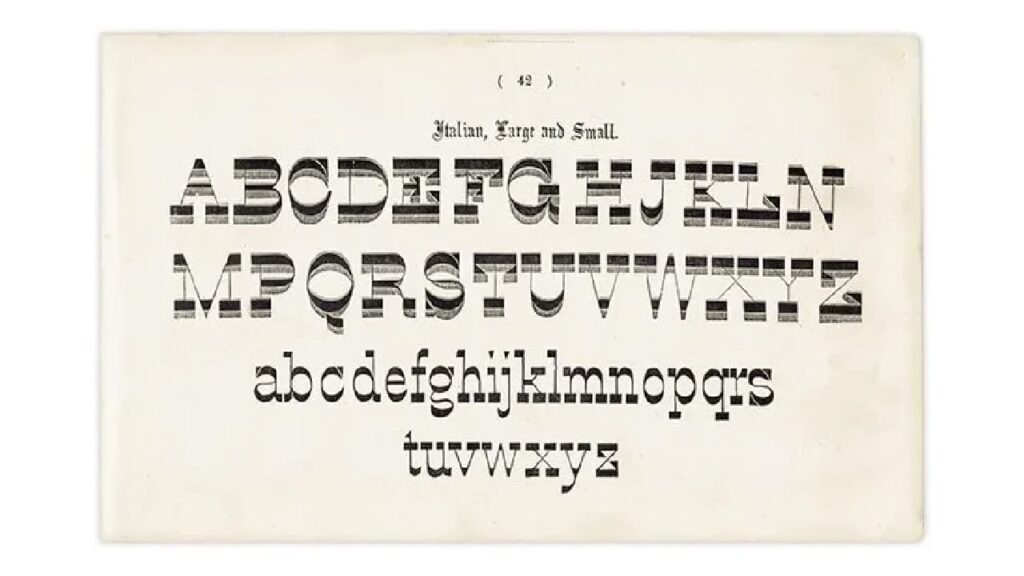

世界初のスラブセリフ活字は1815年頃にイギリスのヴィンセント・フィギンズが発表したと言われます。また1817年にはウィリアム・キャズロン4世が「Italian」と呼ばれる奇抜な極太セリフ書体を発表し話題になりました(こちらは実用よりも奇をてらったものだったようです)。

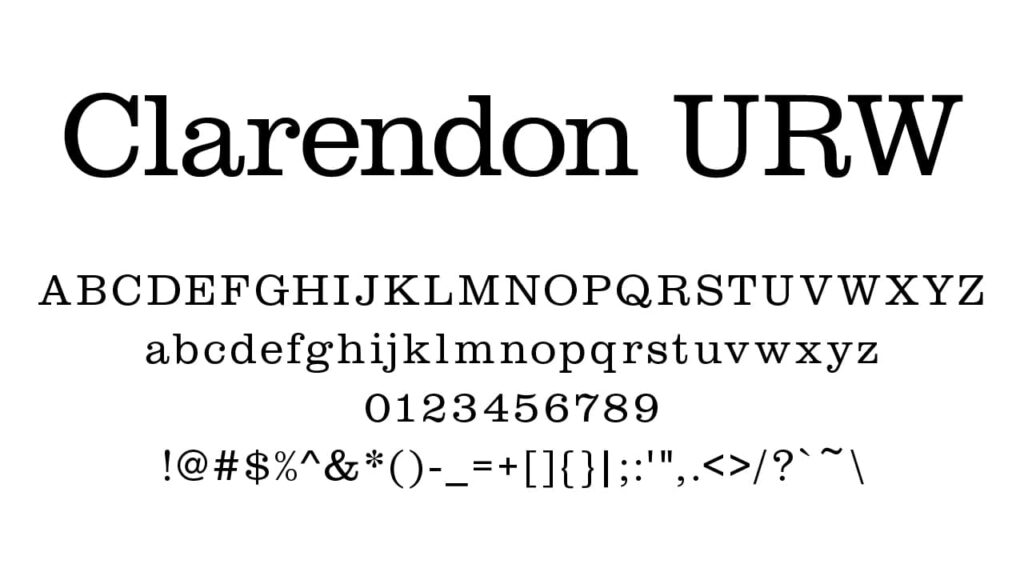

一般に広まったのは、ロンドンのロバート・ベズリーが1845年に発表したClarendon(クラレンドン)でしょう。クラレンドンは世界初の商標登録された書体とも言われ、太いセリフと安定感ある字形で見出しや広告に大ヒットしました。

代表書体はRockwell(ロックウェル、幾何学的なスラブセリフの代表格。1934年モノタイプ社)、Courier(クーリエ、1950年代にタイプライター用にデザインされた等幅スラブセリフ体)など。現代ではウェブ用に最適化された Roboto Slab(Google Fonts: Roboto Slab)なども人気です。スラブセリフ体は視覚的インパクトが強く、19世紀当時は新聞の見出し・ポスター・商品のラベルなどに盛んに利用されました。現在でもヴィンテージ感や無骨な力強さを出したいデザインで活用されています。

サンセリフ(Sans-serif)の誕生と普及

セリフ(飾り)のない書体、サンセリフ(Sans-serif、「サン=無い」+「セリフ」)の歴史も19世紀に始まります。

実はサンセリフ体自体は看板や碑文などでは古くから存在しましたが、印刷用書体として公式に現れたのは1816年、イギリスのウィリアム・キャズロン4世が活字見本帳に掲載したTwo Lines English Egyptianが最初と言われます。これは大文字のみの書体で商業的にはあまり注目されませんでしたが、サンセリフ活字の出発点となりました。その後1830~40年代にかけて、見出し用の太く装飾的なサンセリフ活字(当時は「グロテスク」や「ゴシック」と呼ばれた)が登場し、徐々に利用が広がっていきます。

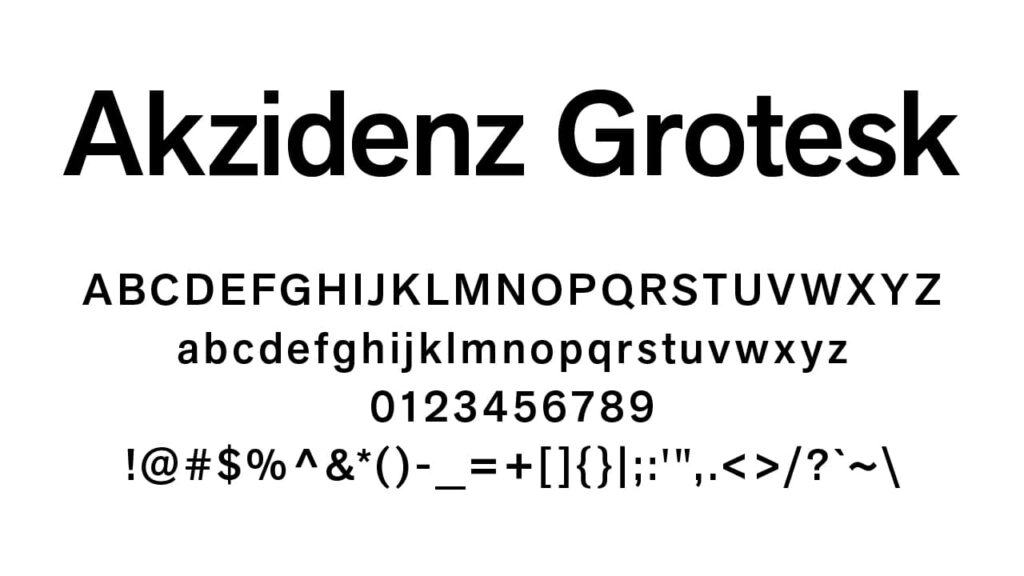

本格的にサンセリフ体が脚光を浴びるのは19世紀末から20世紀初頭です。1898年、ドイツで発売されたAkzidenz-Grotesk(アクチデンツ・グロテスク)は、ヘルベチカの前身とも言えるシンプルなサンセリフ書体で、欧米のデザイナーに衝撃を与えました。

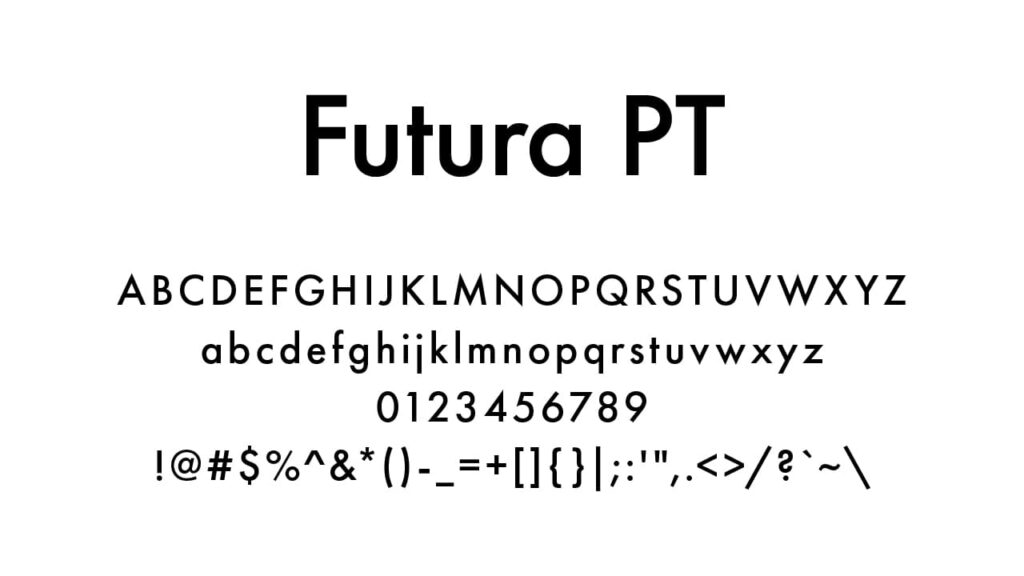

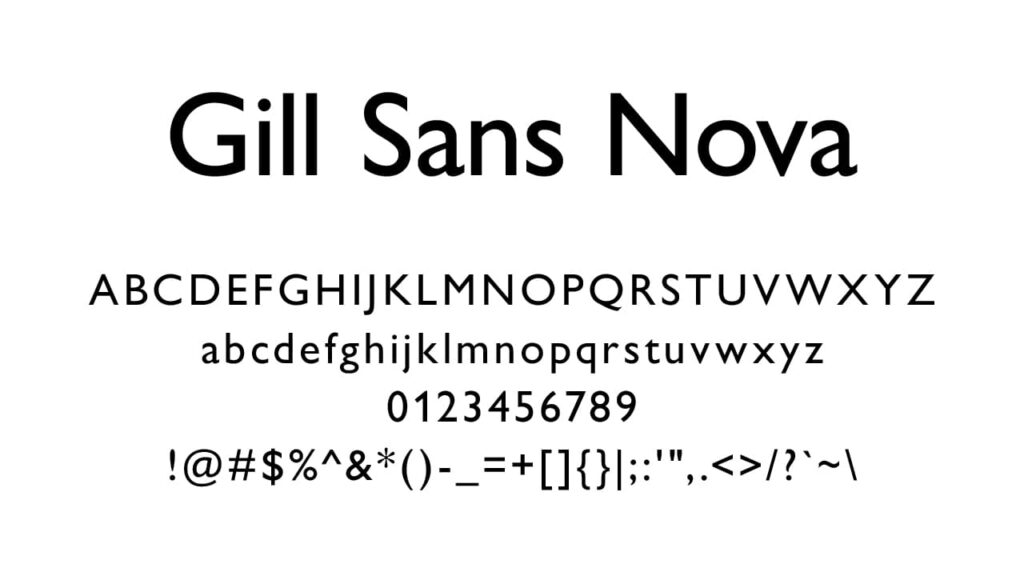

20世紀に入るとモダニズムの潮流とともに「装飾を排した機能美」としてサンセリフがもてはやされ、多くの名作が生まれます。例えば、幾何学的な基本形からなるドイツのFutura(フツラ、1927年、パウル・レナー作)や、人間の筆跡に近いプロポーションを持つ英国のGill Sans(ギル・サン、1928年、エリック・ギル作)が登場しました。戦後にはスイスでHelvetica(ヘルベチカ、1957年、マックス・ミーディンガー作)とUnivers(ユニバース、1957年、エイドリアン・フルティガー作)が発表され、どちらも洗練された汎用サンセリフとして世界的に大ヒットします。特にHelveticaは「世界で最も愛されるフォント」と称されるほど看板・企業ロゴ・公共サインなど至る所に使われています。まさに「現代の空気」のような存在です。

豆知識: Helveticaという名前はラテン語で「スイスの」という意味(Helvetia=スイスのラテン名)で、スイス生まれの書体であることに由来します。一方、同じく有名なサンセリフArialは、Helveticaの影響を受けて1982年に制作された類似書体です。Windowsなどに標準搭載され普及しましたが、デザイナーの間では「Helveticaの代替品」とみなされることも多く、Helveticaほどの評価は得られていません。

20~21世紀:写真植字からデジタルフォントへ

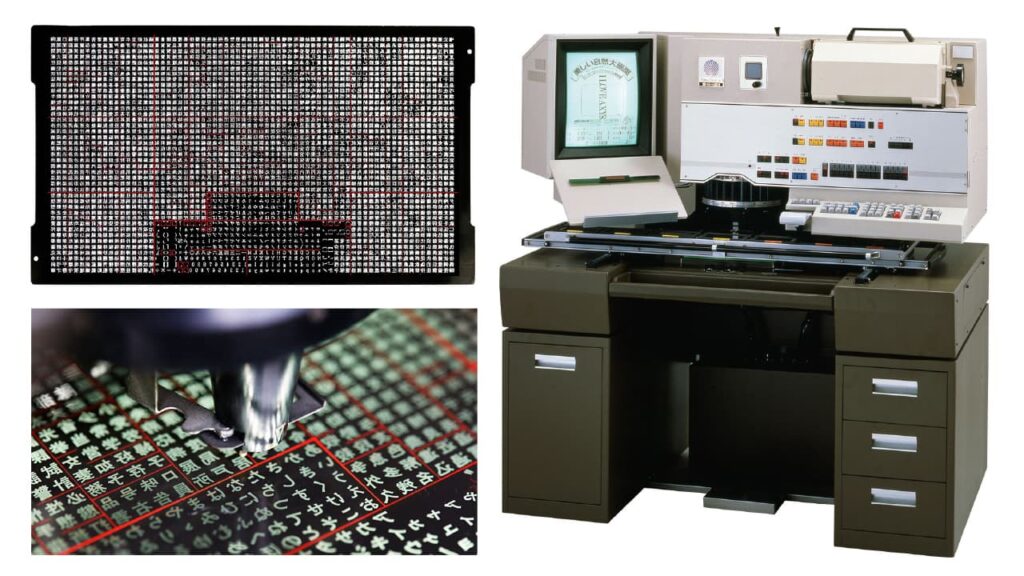

写真植字と電子組版への転換

1900年代中盤、活字による組版は写真植字(フォトタイプセット)技術へと置き換わっていきます。写真植字機ではフィルム上の文字を拡大投影して版下を作るため、金属活字の制約から解放されました。これにより書体デザインはより自由になり、極端に太い・細いウェイトや斜め角度のバリエーションなど、多彩なフォントが作られるようになります。ただし写真植字時代のフォントは物理的な文字盤やフィルムが必要で、高価で専門的なものでした。

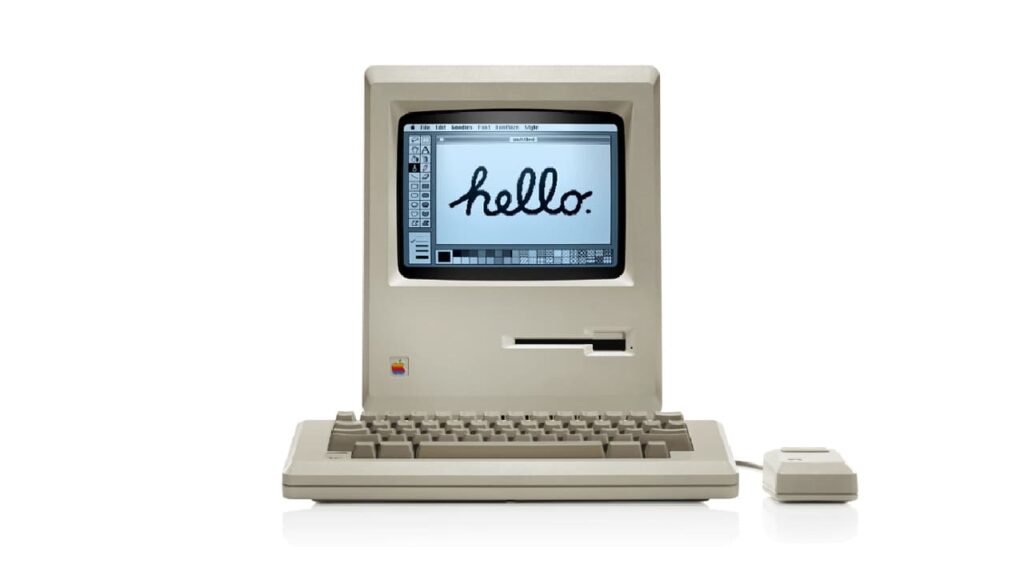

転機は1980年代、個人向けコンピュータとレーザープリンタの登場です。1984年、Apple社のMacintosh(マッキントッシュ)が発売され、画面上で様々な書体を扱える初のパソコンとして注目を集めました。当時Appleの創業者スティーブ・ジョブズは大学でカリグラフィー(書道)の授業に影響を受けており、「Macに美しいフォントを搭載することは最重要事項の一つだった」と語っています。ジョブズのこだわりにより、Macintoshには複数のプロポーショナルフォント(文字幅が文字ごとに異なる書体)が搭載され、誰でもコンピュータ上で字体を選べる時代が始まりました。これは文字デザインの民主化への大きな一歩でした。

1985年には「デスクトップパブリッシング(DTP)」革命が起こります。AppleのLaserWriterというレーザープリンタと、Aldus社のPageMakerという画面組版ソフトが登場し、個人でも紙面レイアウトと印刷が完結できるようになったのです。従来は専門の写植オペレーターに依頼していた印刷物の版下作りが、デザイナー自身の手でPC上で行えるようになり、出版・デザイン業界に大きな変革をもたらしました。Adobe社が開発したPostScriptフォント技術や、後にAppleとMicrosoftが共同開発したTrueTypeフォント(1991年)など、デジタルフォントの規格も相次いで策定され、数多くの書体がデジタルデータ化されました。

1990年代にはDTPの普及とともに、HelveticaやTimesなど古典的な書体から、新しくデザインされた書体まで、数えきれないフォントがPCで使えるようになります。特に1990年代後半にかけてはWindowsやMacに標準で数十書体が搭載され、ArialやTimes New Roman、Courier New、Georgiaといった汎用フォントが世界中で共有される「標準フォント時代」でもありました。

Webフォントと可変フォント:新たな展開

インターネットの登場はフォントの世界にも新たな章をもたらしました。初期のウェブでは、閲覧者のPCにインストールされた一部の「ウェブセーフフォント」(例えばArialやTimes等)しか使えず、デザインの幅が限られていました。しかし2010年頃、Web Open Font Format(WOFF)の勧告制定やGoogle Fontsのサービス開始などにより、ウェブページに任意のフォントを埋め込んで表示できる「Webフォント」が急速に普及しました。今では数百種以上のフォントがウェブ上で無料利用でき、ブランドサイトやブログでも印象に合った書体を自由に使えます。例えば本記事でリンクしているようなAdobe FontsやGoogle Fontsは、その代表的なオンラインフォントライブラリです。

直近の大きな革新としては可変フォント(Variable Font)技術の登場があります。可変フォントは1つのフォントファイル内に太さ・幅・傾きなど複数のスタイルを埋め込み、自由に連続的な調整ができる技術です。2016年9月、Adobe・Apple・Google・Microsoftの連名でOpenTypeフォント仕様の拡張として発表されました。例えば従来は「Light」「Regular」「Bold」など別々のファイルだったものが、可変フォントでは一本のファイルで無段階のウエイトを実現できます。これによりウェブサイトのパフォーマンス向上やデザインの柔軟性向上が期待され、近年対応ソフトや対応フォントが増えています。

21世紀の今、フォントデザインはかつてないほど多様化・大衆化しています。プロのタイポグラファーによる高品質な商用フォントから、コミュニティ発のオープンソースフォント、さらには企業が独自開発するカスタムフォントまで、実に膨大な選択肢があります。コンピュータの画面解像度向上や印刷技術の進歩で、美しいタイポグラフィを再現する環境も整いました。フォントはもはや専門家だけの道具ではなく、学生や若手デザイナーでも自由に使いこなせる表現手段となっているのです。

おわりに:歴史を知りデザインに活かす

長い旅路を経て進化してきたフォントの歴史を振り返ってきました。中世のブラックレターからルネサンスのローマン体、産業革命のスラブセリフやサンセリフ、そしてデジタル時代の多彩なフォント群まで、それぞれの書体には生まれた理由と背景があります。その時代ごとの制約や目的が書体デザインに反映されているのです。

デザイナーにとってフォント選びは、単に見た目の好みだけでなくメッセージをどう伝えるかという本質に関わります。歴史を踏まえて書体を選定すれば、「なぜこのフォントなのか」に筋が通り、デザインに説得力が生まれます。例えば、クラシックな雰囲気を求めるならガラモンなどのオールドスタイル、モダンで高級感を出すならディド体、力強いインパクトが必要ならスラブセリフやサンセリフの太字、といった具合です。それぞれの書体が持つ“声”を理解し使い分けることで、読み手の心に響くデザインが可能になるでしょう。

最後にもう一度、冒頭の言葉を振り返ります。「フォントは言葉が身にまとう服」。文字という内容に対し、フォントという視覚的な装いを与えることで、私たちは文章の印象を自在にコントロールできます。ぜひ歴史で学んだ知識を活かして、あなたのデザインに最適な“言葉の服”を選んでみてください。タイポグラフィの奥深い世界は、学べば学ぶほど面白く、きっとデザイン表現の力強い味方になってくれるはずです。

コメント